J'aime quand le théâtre nous positionne autrement qu'en spectateurs passifs et qu'il bouscule notre rôle et notre regard. En attendant d'entrer dans la grande salle du Théâtre des Salins de Martigues pour « Long Life » d'Alvis Hermanis, j'ai la douce sensation que nous allons vivre un moment particulier. En effet, pour accéder à nos places, nous devons passer sur la scène et avancer dans le décor. Nous sommes dans le couloir d'un immeuble où traînent des objets d'une époque révolue, où des affiches nostalgiques décorent des murs délavés. Je marche à pas feutrés et l'odeur d'enfermement pose le contexte d'un pays de l'Est (La Letonie) sous la tutelle de son puissant voisin russe. À la fin du parcours, sur la gauche, apparaît la salle. Je m'installe au premier rang, sur la droite. Face à moi, trois appartements qui ne sont séparés d'aucune cloison. Au spectateur d'éviter d'en mettre !

J'aime quand le théâtre nous positionne autrement qu'en spectateurs passifs et qu'il bouscule notre rôle et notre regard. En attendant d'entrer dans la grande salle du Théâtre des Salins de Martigues pour « Long Life » d'Alvis Hermanis, j'ai la douce sensation que nous allons vivre un moment particulier. En effet, pour accéder à nos places, nous devons passer sur la scène et avancer dans le décor. Nous sommes dans le couloir d'un immeuble où traînent des objets d'une époque révolue, où des affiches nostalgiques décorent des murs délavés. Je marche à pas feutrés et l'odeur d'enfermement pose le contexte d'un pays de l'Est (La Letonie) sous la tutelle de son puissant voisin russe. À la fin du parcours, sur la gauche, apparaît la salle. Je m'installe au premier rang, sur la droite. Face à moi, trois appartements qui ne sont séparés d'aucune cloison. Au spectateur d'éviter d'en mettre !

Nous sommes chez les vieux, ceux que l'on ne voit pas beaucoup, encore moins quand ils sont lettons. Ils s'éveillent, un par un. Deux couples, un célibataire. Nous allons passer une journée particulière comme dirait Ettorre Scola. Tout est suggéré, seuls les gestes parlent : la performance est extraordinaire quand on connaît la jeunesse des comédiens ! Le public affronte ces corps et aucun texte ne sert de refuge : nous n'entendrons quasiment jamais un mot de letton.

Pendant une heure trente, ces vieux nous font rire avec leurs obsessions, leurs maladresses, leur tendresse maladroite. Ils n'ont pas d'argent, mais leur créativité est leur richesse. Comment ne pas être époustouflé quand ils créent de la musique électronique avec presque rien ? Comment ne pas être subjugué de les voir créer des bougeoirs avec du plâtre et des préservatifs ? Nous rions, mais le malaise est palpable dans la salle : assistons-nous à un « loft story » théâtral ? Qui regardons-nous ? À mesure que les scènes se succèdent, je ne peux m'empêcher de me voir changer de regard sur eux : de l'indifférence, à la moquerie, à la compassion, à l'admiration face à la force vitale qu'ils dégagent. La mise en scène m'accompagne dans ce changement : du voyeur au moqueur, de l'étonné à la colère quand arrive les images de la guerre en Irak sur leur chaîne de télévision. Et oui, nous sommes en 2006, dans un pays européen. Nous apprendrons que les retraites de ces vieux ont servi à financer l'entrée de la Lettonie dans l'Union. Alvis Hermanis nous positionne au centre, avec ces vieux, comme s'il opérait un lien de filiation. C'est ainsi que « Long Life » se niche dans nos consciences : nous serons vieux. Quel système alimentons-nous qui exclut petit à petit ce qui n'est plus productif pour répondre à notre soif de consommation ?

Pendant une heure trente, ces vieux nous font rire avec leurs obsessions, leurs maladresses, leur tendresse maladroite. Ils n'ont pas d'argent, mais leur créativité est leur richesse. Comment ne pas être époustouflé quand ils créent de la musique électronique avec presque rien ? Comment ne pas être subjugué de les voir créer des bougeoirs avec du plâtre et des préservatifs ? Nous rions, mais le malaise est palpable dans la salle : assistons-nous à un « loft story » théâtral ? Qui regardons-nous ? À mesure que les scènes se succèdent, je ne peux m'empêcher de me voir changer de regard sur eux : de l'indifférence, à la moquerie, à la compassion, à l'admiration face à la force vitale qu'ils dégagent. La mise en scène m'accompagne dans ce changement : du voyeur au moqueur, de l'étonné à la colère quand arrive les images de la guerre en Irak sur leur chaîne de télévision. Et oui, nous sommes en 2006, dans un pays européen. Nous apprendrons que les retraites de ces vieux ont servi à financer l'entrée de la Lettonie dans l'Union. Alvis Hermanis nous positionne au centre, avec ces vieux, comme s'il opérait un lien de filiation. C'est ainsi que « Long Life » se niche dans nos consciences : nous serons vieux. Quel système alimentons-nous qui exclut petit à petit ce qui n'est plus productif pour répondre à notre soif de consommation ?

Je quitte le Théâtre un peu abasourdi mais heureux d'avoir rajeuni intelligemment.

Pour réagir, cliquez sur “ajouter un commentaire“. Une fenêtre s’ouvre alors. Tapez votre texte puis recopiez les trois lettres qui vous sont proposées dans la petite case. A bientôt de vous lire.

Pour revenir à la page d’accueil, cliquez ici.

| Revenir au sommaire | Consulter la rubrique théâtre |

Tout commence par « Entrelacs ». Ils sont quatre danseurs et un accordéoniste. Mes jambes sont lourdes après une semaine de travail épuisante. Je doute de pouvoir tenir. Les premiers instants m'emportent et je sens qu'ils ne pourront rien y faire. Je fais un rêve éveillé. Entre conscience et apesanteur, je ne sais plus où je suis. L'accordéoniste tourne autour d'eux, eux vers lui. C'est enivrant de les voir s'articuler, se fragiliser, danser avec leur bras, oser bouger leurs doigts comme s'ils faisaient des pointes. De quatre, elles ne sont plus que deux à former des figures géométriques que la danse va arrondir. Elles sont remplacées par les deux hommes : à ce moment, l'émotion me gagne. Le danseur s'approche de l'accordéoniste pour l'enlacer : il est son instrument. Les corps deviennent les notes que la musique de leurs liens met en mouvement. Sublime.

Tout commence par « Entrelacs ». Ils sont quatre danseurs et un accordéoniste. Mes jambes sont lourdes après une semaine de travail épuisante. Je doute de pouvoir tenir. Les premiers instants m'emportent et je sens qu'ils ne pourront rien y faire. Je fais un rêve éveillé. Entre conscience et apesanteur, je ne sais plus où je suis. L'accordéoniste tourne autour d'eux, eux vers lui. C'est enivrant de les voir s'articuler, se fragiliser, danser avec leur bras, oser bouger leurs doigts comme s'ils faisaient des pointes. De quatre, elles ne sont plus que deux à former des figures géométriques que la danse va arrondir. Elles sont remplacées par les deux hommes : à ce moment, l'émotion me gagne. Le danseur s'approche de l'accordéoniste pour l'enlacer : il est son instrument. Les corps deviennent les notes que la musique de leurs liens met en mouvement. Sublime. L'entracte me permet d'apprécier le Théâtre d'Arles : c'est un havre de paix. Même le violent vent du sud de l'extérieur y trouve refuge en jouant une mélodie enveloppante qui accueille Hélà Fattoumi pour son solo, «

L'entracte me permet d'apprécier le Théâtre d'Arles : c'est un havre de paix. Même le violent vent du sud de l'extérieur y trouve refuge en jouant une mélodie enveloppante qui accueille Hélà Fattoumi pour son solo, «

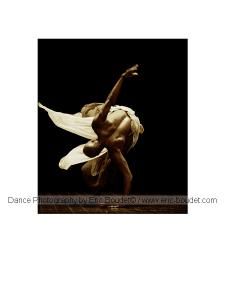

Eric Boudet chorégraphie la photo de danse. Au fil de ses prises de vues, cette affirmation ne se dément pas : l'exposition « Danseurs noirs contemporains » impulse un regard circulaire entre le sens et nos sens. Loin de se centrer sur une partie, il nous aide à percevoir le tout au gré de nos résonances, de notre mémoire de spectateur, de notre sentiment d'appartenance à « la terre patrie ». Plutôt que de cliver les couleurs, Éric Boudet les différencie pour mieux les relier. C'est un photographe de l'alliage. Avec lui, le blanc et le noir n'ont plus la même fonction : l'un recentre dans le cadre tel un aimant tandis que l'autre donne la force de l'envol.

Eric Boudet chorégraphie la photo de danse. Au fil de ses prises de vues, cette affirmation ne se dément pas : l'exposition « Danseurs noirs contemporains » impulse un regard circulaire entre le sens et nos sens. Loin de se centrer sur une partie, il nous aide à percevoir le tout au gré de nos résonances, de notre mémoire de spectateur, de notre sentiment d'appartenance à « la terre patrie ». Plutôt que de cliver les couleurs, Éric Boudet les différencie pour mieux les relier. C'est un photographe de l'alliage. Avec lui, le blanc et le noir n'ont plus la même fonction : l'un recentre dans le cadre tel un aimant tandis que l'autre donne la force de l'envol. Aller voir Swan Lake chorégraphié par Matthew Bourne ? Avec un cygne dansé par une dizaine d’hommes ? La proposition était engageante.

Aller voir Swan Lake chorégraphié par Matthew Bourne ? Avec un cygne dansé par une dizaine d’hommes ? La proposition était engageante. J’entre. Le noir m’accueille et m’enveloppe. Je suis surpris de la petite taille de la scène, décalée par rapport à l’idée que je m’en faisais. Le spectacle commence. Deux rangées de chaises se font face. Ils sont onze, dont le chorégraphe lui-même. Ils sont de plusieurs générations, venues de différents pays. Des professionnels côtoient des amateurs. Ils ont tous une histoire singulière. Démarre alors un travail de tissage, de liens, par le corps, le texte et le chant. Je pense à Pina Bauch avec son chef d’œuvre «

J’entre. Le noir m’accueille et m’enveloppe. Je suis surpris de la petite taille de la scène, décalée par rapport à l’idée que je m’en faisais. Le spectacle commence. Deux rangées de chaises se font face. Ils sont onze, dont le chorégraphe lui-même. Ils sont de plusieurs générations, venues de différents pays. Des professionnels côtoient des amateurs. Ils ont tous une histoire singulière. Démarre alors un travail de tissage, de liens, par le corps, le texte et le chant. Je pense à Pina Bauch avec son chef d’œuvre « Malgré tout, Jean-Claude Gallotta arrive à m’énerver avec ses gestes, sa voix posée sur une excellente musique rock, son bonnet sur la tête, comme si je ne supportais pas son intrusion dans l’espace des danseurs. Il y a deux moments qui vont m’aider à lâcher : une vidéo où l’on voit Henry Miller sur son lit de mort en train de nous parler de la vie puis une danse à quatre où un homme et trois femmes tissent de tels liens que la forme de leur quatuor touche le sublime. Mais je ne tiens pas sur la durée. Je m’enferme à nouveau et l’ovation du public me laisse cloué, presque tétanisé par les cris de fans venus du fond de la salle. Mon voisin de droite qui n’a cessé de regarder sa montre par ennui se lève pour manifester sa joie.

Malgré tout, Jean-Claude Gallotta arrive à m’énerver avec ses gestes, sa voix posée sur une excellente musique rock, son bonnet sur la tête, comme si je ne supportais pas son intrusion dans l’espace des danseurs. Il y a deux moments qui vont m’aider à lâcher : une vidéo où l’on voit Henry Miller sur son lit de mort en train de nous parler de la vie puis une danse à quatre où un homme et trois femmes tissent de tels liens que la forme de leur quatuor touche le sublime. Mais je ne tiens pas sur la durée. Je m’enferme à nouveau et l’ovation du public me laisse cloué, presque tétanisé par les cris de fans venus du fond de la salle. Mon voisin de droite qui n’a cessé de regarder sa montre par ennui se lève pour manifester sa joie.  Assis dans la salle bien peu accueillante de l’Espace Julien de Marseille, nous voyons arriver sur scène un homme fermé, dont on ne voit pas les yeux, replié sur lui-même. Il prend sa guitare, que son corps entoure, et qui lui donnera sens, énergie. Dès les premières notes, nous le reconnaissons ; mais nous ne le rencontrons pas encore. Nous commençons à entrer dans son univers musical. Puis sa voix, sensuelle, chaleureuse, en totale dissonance avec son physique. Je tente de prendre mes marques, sous le choc encore de ce mal-être. Je ne sens pas le public, très statique, qui ne se permet rien, respectueux de sa réclusion. Murat n’est pas avec nous, il ne donne pas de vie à la salle, il ne semble rien attendre de nous, je me demande ce que cela signifie de venir le voir en concert. Pourtant, il nous donne beaucoup de poésie, emplie de douleur. Ses textes sont forts, ils nous parlent de son rapport à la nature, de ses rapports avec ceux qu’il aime : ses sensations, ses émotions liées à son environnement sont constamment mises en parallèle avec ses relations avec les autres, il aime, il souffre d’aimer, la nature l’apaise ou traduit ses émotions.

Assis dans la salle bien peu accueillante de l’Espace Julien de Marseille, nous voyons arriver sur scène un homme fermé, dont on ne voit pas les yeux, replié sur lui-même. Il prend sa guitare, que son corps entoure, et qui lui donnera sens, énergie. Dès les premières notes, nous le reconnaissons ; mais nous ne le rencontrons pas encore. Nous commençons à entrer dans son univers musical. Puis sa voix, sensuelle, chaleureuse, en totale dissonance avec son physique. Je tente de prendre mes marques, sous le choc encore de ce mal-être. Je ne sens pas le public, très statique, qui ne se permet rien, respectueux de sa réclusion. Murat n’est pas avec nous, il ne donne pas de vie à la salle, il ne semble rien attendre de nous, je me demande ce que cela signifie de venir le voir en concert. Pourtant, il nous donne beaucoup de poésie, emplie de douleur. Ses textes sont forts, ils nous parlent de son rapport à la nature, de ses rapports avec ceux qu’il aime : ses sensations, ses émotions liées à son environnement sont constamment mises en parallèle avec ses relations avec les autres, il aime, il souffre d’aimer, la nature l’apaise ou traduit ses émotions. Je t’écris pour te recommander laCompagnie des Transe-mutants que j’ai récemment vu danser au Théâtre de Saint Malo.

Je t’écris pour te recommander laCompagnie des Transe-mutants que j’ai récemment vu danser au Théâtre de Saint Malo.