« Je m’appelle Roméo Castellucci ». L’homme s’habille, enfile une combinaison. Une meute de chiens se jette sur lui. Bienvenue dans l’«Inferno» de l’artiste associé du Festival d’Avignon 2008. Sur l’immense scène du Palais des Papes, j’assiste pendant plus d’une heure et cinquante minutes à une divagation nombriliste, tachetée de quelques références au texte de Dante, parsemée de beaux effets, pour ne retenir finalement qu’une performance. Nous sommes loin d’un théâtre qui éclaire sur le monde, mais recentré sur le petit territoire de l’artiste (aussi joli soit-il). «Inferno» sonne terriblement creux, mais c’est une œuvre en phase avec son époque où la forme est une «pensée». Avec Roméo Castellucci, Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi et Hu Jintao peuvent dormir tranquilles.

«Inferno» est une succession de tableaux sur l’univers artistique de Roméo Castellucci. Après les chiens, un homme escalade la façade du Palais pour atterrir sur le toit (à noter le silence du public sidéré par l’exploit). Il pourrait dominer le monde, nous montrer ce que nous ne pouvons voir. Arrivé là-haut, il balance un ballon de basket à un enfant. Consternant.

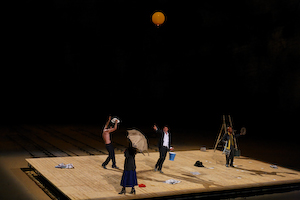

Une troupe d’hommes et de femmes arpente la scène où chacun finit par zigouiller un proche. L’enfer, c’est les autres.

La bande-son ? Des bruits d’accidents de voiture. La torture en Chine, la dictature en Birmanie, l’enfer médiatique, ne doivent pas faire assez de tapage pour les oreilles manifestement obstruées de Castellucci.

Quoi d’autre ?

Des gosses enfermées dans un caisson transparent. La crèche, c’est l’enfer surtout pour les parents qui n’y trouvent pas de place pour leur cher chérubin.

Un piano qui brûle (référence à Dante j’imagine…les vrais rockeurs, eux, balancent leurs guitares).

J’oubliais Andy Warhol qui sort d’une voiture broyée (spot pour la prévention routière ?) pour signifier sa descente aux enfers. Quand l’art contemporain occupe la scène pour écraser les comédiens.

Imparable.

Stop.

Les images s’accumulent et je cherche toujours le propos. Roméo Castellucci est un homme libre, il a le panache de celui qui sidère par les formes. Il s’est affranchi de Dante pour explorer ses pistes. De cet espace de liberté exceptionnel, il n’en a rien fait. Le Festival d’Avignon a perdu une belle occasion de faire un peu de raffut alors que la démocratie vit des temps troublés en France, en Europe et dans le monde.

Au cours d’ «Inferno», me revient une image. Celle de Daniel Cohn Bendit apostrophant Sarkozy au Parlement Européen : «Vous êtes minable d’aller à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques ».

À mon tout petit niveau, je me suis senti un peu minable de payer 30 euros pour le spectacle raté d’un enfant gâté du Festival.

Pascal Bély – www.festivalier.net

© Christophe Raynaud de Lage.

«Inferno» par Roméo Castellucci a été joué le 12 juillet 2008 au Festival d’Avignon.

Aux paroles, se joint la présence de Didier Le Lamer, assis sur sa chaise, le regard dans le vide. Tel un Nijinski, il exécute par la suite quelques étirements si chers au danseur afin de réveiller son corps, puis ira se coucher comme pour signifier sa mort.

Aux paroles, se joint la présence de Didier Le Lamer, assis sur sa chaise, le regard dans le vide. Tel un Nijinski, il exécute par la suite quelques étirements si chers au danseur afin de réveiller son corps, puis ira se coucher comme pour signifier sa mort.