Derrière ce titre, une inquiétude, des questionnements, une réflexion. Existe-t-il beaucoup d'?uvres qui autorisent une telle cogitation ? Cela dit, « Mnemoark » du Suisse Stefan Kaegi n'est pas la « révélation » du Festival, comme le laisse entendre la rumeur. Il faudrait pour cela que l'art transcende les clivages. C'est loin d'être le cas avec cette oeuvre réductrice.

Ils sont cinq, âgés de plus de soixante ans, passionnés de modélisme. Ils ont reproduit la ligne de chemin de fer de leur canton, en Suisse. Ils sont accompagnés d'une comédienne et d'un autre passionné, français celui-là, originaire d'Avignon. Ils nous proposent pendant plus d'une heure trente un voyage dans leur région, à l'heure de la mondialisation. J'ai parfois l'impression d'assister à un film documentaire (le petit train dispose d'une minuscule caméra, les passionnés n'hésitent pas à prendre le caméscope pour nous offrir sur un écran géant des panoramas saisissants !). La comédienne, avec son sifflet, est la chef de gare. Elle ordonne les arrêts et les départs pour permettre à chaque passionné d'expliquer, à leur échelle (réduite), les effets de la mondialisation. Si la France s'inquiète de la Chine et des musulmans, la Suisse est préoccupée par l'Inde qui déstabilise tout à la fois le marché de la viande bovine et la culture en imposant ses choix cinématographiques bolywoodiens ! Parfois, avec la comédienne, nos amis modélistes s'amusent à un jeu : celui qui gagne a le droit de revenir dans le temps et d'être un personnage de modèle réduit.

Avec mes yeux de professionnel, je reconnais dans ce dispositif la notion d'objet flottant développé par le psychiatre Philippe Caillé à travers l'outil du « jeu de l'oie » qui permet d'aider les familles et les équipes à sortir des situations bloquées :« Les “objets flottants” développés par Philippe CAILLÉ et Yveline Rey consistent en stratégies, techniques, outils qui, au sein de la relation d’aide, favorisent l’établissement d’une zone neutre. Cet espace intermédiaire de liberté garantit la possibilité d’un dialogue innovant. Le jeu de l’oie systémique est un des “objets flottants” médiateur de la communication. Il dérive du jeu de l’oie traditionnel mais n’en conserve que l’idée d’un parcours semé d’embûches, matérialisé par un tableau très simplifié ». « Mnemopark » est donc un jeu de l'oie avec ses cases (les arrêts des gares) et médiatise la communication entre les personnes âgées, leur région, la globalisation et les spectateurs. « Ce parcours, qui se déploie dans plusieurs directions, permet à la fois de réinformer les consultants ( couple, famille, institution…) sur eux-mêmes et de complexifier la vision parfois réductrice de l’intervenant sur le problème. En substance, ce jeu de l’oie (Loi) systémique aboutit à une “co-construction” qui favorise un élargissement du champ. En ” dépliant” les strates successives de la structure qui relie les événements historiques, les valeurs, les sentiments et les jeux interactionnels de l’ici et maintenant, il contribue à modifier les regards et en conséquence les attitudes de chacun. ». Stefan Kaegi sait-il qu'il a transposé le « jeu de l'oie » sur la scène? Quand « Mnemopark » prend cette dimension thérapeutique, l'émotion est palpable surtout lors du jeu où les passionnés remontent leur passé. Mais cette dimension est noyée dans le dispositif, dans le jeu du jeu.

Avec mes yeux de professionnel, je reconnais dans ce dispositif la notion d'objet flottant développé par le psychiatre Philippe Caillé à travers l'outil du « jeu de l'oie » qui permet d'aider les familles et les équipes à sortir des situations bloquées :« Les “objets flottants” développés par Philippe CAILLÉ et Yveline Rey consistent en stratégies, techniques, outils qui, au sein de la relation d’aide, favorisent l’établissement d’une zone neutre. Cet espace intermédiaire de liberté garantit la possibilité d’un dialogue innovant. Le jeu de l’oie systémique est un des “objets flottants” médiateur de la communication. Il dérive du jeu de l’oie traditionnel mais n’en conserve que l’idée d’un parcours semé d’embûches, matérialisé par un tableau très simplifié ». « Mnemopark » est donc un jeu de l'oie avec ses cases (les arrêts des gares) et médiatise la communication entre les personnes âgées, leur région, la globalisation et les spectateurs. « Ce parcours, qui se déploie dans plusieurs directions, permet à la fois de réinformer les consultants ( couple, famille, institution…) sur eux-mêmes et de complexifier la vision parfois réductrice de l’intervenant sur le problème. En substance, ce jeu de l’oie (Loi) systémique aboutit à une “co-construction” qui favorise un élargissement du champ. En ” dépliant” les strates successives de la structure qui relie les événements historiques, les valeurs, les sentiments et les jeux interactionnels de l’ici et maintenant, il contribue à modifier les regards et en conséquence les attitudes de chacun. ». Stefan Kaegi sait-il qu'il a transposé le « jeu de l'oie » sur la scène? Quand « Mnemopark » prend cette dimension thérapeutique, l'émotion est palpable surtout lors du jeu où les passionnés remontent leur passé. Mais cette dimension est noyée dans le dispositif, dans le jeu du jeu.

Avec mes yeux d'occidental curieux de tout, ouvert aux articulations complexes, la vision de la globalisation à travers ces personnes âgées est passéiste, égocentrique. Elles sont ridicules à s'amuser ainsi devant nous et le public l'est tout autant d'assister à ce petit jeu. Il n'hésite d'ailleurs pas à se marrer lorsque le provençal prend la parole. On rit de lui comme s'il était une bête de foire. Je me surprends à me moquer d'eux. J'ai honte.

Avec mes yeux d'occidental curieux de tout, ouvert aux articulations complexes, la vision de la globalisation à travers ces personnes âgées est passéiste, égocentrique. Elles sont ridicules à s'amuser ainsi devant nous et le public l'est tout autant d'assister à ce petit jeu. Il n'hésite d'ailleurs pas à se marrer lorsque le provençal prend la parole. On rit de lui comme s'il était une bête de foire. Je me surprends à me moquer d'eux. J'ai honte.Avec un regard d'indien, cette pièce est raciste. Elle ridiculise leur culture, positionne l’étranger comme un terroriste qui fait exploser les gares Suisses (si, si je vous assure?c'est le même amalgame que musulman = poseur de bombe). Surtout, elle voit l'Inde comme un peuple sous-développé qui envahit la Suisse avec ses tournages de films depuis qu’elle est en guerre avec le Cachemire. Que n'aurait-on pas dit et écrit si des passionnés de modélisme étaient de la Creuse ? Mais voilà, la Suisse n'est pas dans l'Europe?

Finalement, aucune vision ne me satisfait, que je sois occidental ou indien. « Mnemopark » pour expliquer la mondialisation à l'échelle du territoire, se base sur un modèle binaire. L'utilisation du modèle réduit aurait pu faciliter une méta ? vision. On ne me propose qu'une vision réductrice, collée à la voie de chemin de fer. Stephan Kaegi ne voit pas la mondialisation comme un processus qui ouvre, diffuse la démocratie, crée ce qui n'existe pas encore, réduit ce qui perd du sens, menace en l'absence de projet global. Si tel était le cas, il aurait conçu une ?uvre d'art profondément innovante qui transcende les clivages, loin des idéologies. En se calquant sur les théories de José Bové (cité à plusieurs reprises), il charme le public français qui pousse rarement la réflexion plus loin que son pré-carré, vote « non » à la constitution, facilite Le Pen au deuxième tour d'une élection présidentielle et se prépare de nouveau à voter pour des candidats contestataires.

« Mnemopark » révèle notre réduction. Je tente d'ouvrir en écrivant ce modeste papier. C'est ma seule réponse pour refuser que l'on transforme la scène de théâtre en modèle réduit. J'ai tant besoin d'ouverture?

| Revenir au sommaire Le bilan du Festival d’Avignon 2006, c’est ici! |

Consulter la rubrique théâtre Stefan Kaegi au KunstenFestivalDesArts de Bruxelles en 2008 avec “Call Cutta in a box“ |

Le palmarés du Tadorne du Festival d’Avignon:

“VSPRS” d’Alain Platel.

“Paso Doble” de Josef Nadj et Miquel Barcelo.

“Combat de nègre et de chiens” de Koltès par Arthur Nauzyciel.

“Au monde” de Joël Pommerat.

“Human” de Christophe Huysman.

“Rouge décanté” de Guy Cassiers.

“Faut qu’on parle!” d’Hamid Ben Mahi et Guy Alloucherie, “Sizwe Banzi est mort” de Peter Brook, “Récits de juin” de Pippo Delbono et “Pour tout l’or du monde” d’Olivier Dubois.

“La tour de la défense” et “Les poulets n’ont pas de chaises” de Copi par Marcial Di Fonzo Bo.

“Les marchands” de Joël Pommerat.

“Chaise”, “Si ce n’est toi” et “Le numéro d’équilibre” d’Edward Bond.

“Les barbares” d’Eric Lacascade.

“Pluie d’été à Hiroschima” d’Eric Vigner.

“Asobu” de Josef Nadj.

“Mnemopark” de Stefan Kaegi.

“La poursuite du vent” par Jan Lauwers.

“Battuta” de Bartabas.

“Mondes, Monde” de Frank Micheletti.

“Journal d’inquiétude” de Thierry Baë.

“Depuis hier. 4 habitants” de Michel Laubu.

“La course au désastre” de Christophe Huysman.

“Gens de Séoul” de Frédéric Fisbach.

En bons derniers…

“Sans retour” de François Verret

“Mozart et Salieri” et “Iliade Chant XXIII” par Anatoli Vassiliev.

“Ecrits de Jean Vilar” par Olivier Py.

“Le bazar du Homard” par Jan Lauwers.

La relation entre Mozart et Saliéri est réduite à sa plus simple expression : les acteurs déclament leur texte comme dans les années cinquante à la Comédie Française. Les costumes renforcent le côté kitch de cette mise en scène d’un autre âge. La chorégraphie des musiciens et du chœur des anges fait davantage référence à une danse folklorique qu’à un travail sur les corps. La relation complexe entre les deux compositeurs aurait pu inspirer. En outre, Anatoli Vassiliev fait le choix d’accompagner l’intensité dramatique par toute une série de rites religieux. J’ai l’étrange sensation d’être à la messe. Ce choix artistique est paresseux. Je ne tarde pas à prendre mon blog de papier pour écrire : « Rendez-nous Jan Fabre ! » pour le montrer à mes voisins de côté et de derrière ! L’arrivée d’un diable avec un sexe de bois en érection finit par provoquer l’hilarité générale quand j’évoque l’arrivée de Sarkosy.

La relation entre Mozart et Saliéri est réduite à sa plus simple expression : les acteurs déclament leur texte comme dans les années cinquante à la Comédie Française. Les costumes renforcent le côté kitch de cette mise en scène d’un autre âge. La chorégraphie des musiciens et du chœur des anges fait davantage référence à une danse folklorique qu’à un travail sur les corps. La relation complexe entre les deux compositeurs aurait pu inspirer. En outre, Anatoli Vassiliev fait le choix d’accompagner l’intensité dramatique par toute une série de rites religieux. J’ai l’étrange sensation d’être à la messe. Ce choix artistique est paresseux. Je ne tarde pas à prendre mon blog de papier pour écrire : « Rendez-nous Jan Fabre ! » pour le montrer à mes voisins de côté et de derrière ! L’arrivée d’un diable avec un sexe de bois en érection finit par provoquer l’hilarité générale quand j’évoque l’arrivée de Sarkosy. Je reconnais certains meubles de mon enfance et je ressens d’emblée une proximité avec cet artiste issu de la classe ouvrière. Il nous parle de sa vie, de son voyage en Algérie avec Guy Alloucherie pour revoir son père qu’il n’a pas vu depuis plus de vingt ans. Il danse sa rage, sa soif de rechercher le fin mot de l’histoire (pourquoi ses parents sont-ils venus en France ?). Il ponctue son cheminement de faits racistes dont sa famille et lui-même ont été les victimes. « Faut qu’on parle !» entre de plein fouet avec le contexte actuel, où la France a l’image d’un pays raciste, bien loin de la patrie des droits de l’homme qu’elle s’évertue encore à faire croire.

Je reconnais certains meubles de mon enfance et je ressens d’emblée une proximité avec cet artiste issu de la classe ouvrière. Il nous parle de sa vie, de son voyage en Algérie avec Guy Alloucherie pour revoir son père qu’il n’a pas vu depuis plus de vingt ans. Il danse sa rage, sa soif de rechercher le fin mot de l’histoire (pourquoi ses parents sont-ils venus en France ?). Il ponctue son cheminement de faits racistes dont sa famille et lui-même ont été les victimes. « Faut qu’on parle !» entre de plein fouet avec le contexte actuel, où la France a l’image d’un pays raciste, bien loin de la patrie des droits de l’homme qu’elle s’évertue encore à faire croire. En s’associant avec Guy Alloucherie, cette démarche artistique dépasse le témoignage : en effet, il s’agit de nous interpeller, de nous toucher. Cette parole libère tout autant le danseur que nous-mêmes. De l’entendre, je me sens dégagé d’un poids, prêt à écouter l’Histoire, leurs histoires. Malgré tout, le fait que cette pièce soit jouée dans le plus petit lieu du Festival n’est pas sans poser question : cela ne métaphorise-t-il pas la place du Hip – Hop dans la culture Française, l’enfermement du théâtre social qui dénonce plus qu’il ne propose, et la timidité d’un Festival qui a du mal à introspecter la société Française ?

En s’associant avec Guy Alloucherie, cette démarche artistique dépasse le témoignage : en effet, il s’agit de nous interpeller, de nous toucher. Cette parole libère tout autant le danseur que nous-mêmes. De l’entendre, je me sens dégagé d’un poids, prêt à écouter l’Histoire, leurs histoires. Malgré tout, le fait que cette pièce soit jouée dans le plus petit lieu du Festival n’est pas sans poser question : cela ne métaphorise-t-il pas la place du Hip – Hop dans la culture Française, l’enfermement du théâtre social qui dénonce plus qu’il ne propose, et la timidité d’un Festival qui a du mal à introspecter la société Française ? En arrivant au Palais des Papes, je ne suis pas encore entré dans le Festival. Je sors de «

En arrivant au Palais des Papes, je ne suis pas encore entré dans le Festival. Je sors de «

Le Festival de Marseille, installé au Parc Henri Fabre, donne l’impression d’un camp retranché dans ce quartier chic. En effet, depuis l’an dernier, la Vieille Charité au coeur du Vieux Panier, n’est plus son lieu névralgique. Ce transfert a certes permis au Festival de se rapprocher symboliquement du Ballet National de Marseille dont le bâtiment jouxte le parc. Pour le reste, ce lieu confirme une tendance lourde depuis onze ans : le festival se coupe de la ville, privilégie la classe bourgeoise et les salariés des entreprises. L’observation du Parc, lors de deux soirées, est riche d’enseignements.

Le Festival de Marseille, installé au Parc Henri Fabre, donne l’impression d’un camp retranché dans ce quartier chic. En effet, depuis l’an dernier, la Vieille Charité au coeur du Vieux Panier, n’est plus son lieu névralgique. Ce transfert a certes permis au Festival de se rapprocher symboliquement du Ballet National de Marseille dont le bâtiment jouxte le parc. Pour le reste, ce lieu confirme une tendance lourde depuis onze ans : le festival se coupe de la ville, privilégie la classe bourgeoise et les salariés des entreprises. L’observation du Parc, lors de deux soirées, est riche d’enseignements. Après ce jardin, deux hôtesses attendent, assises à une table. Au fond, des salariés d’entreprise dînent ou prennent l’apéritif (je ne vois pas bien). Evidement, je demande si je peux m’y rendre afin de pouvoir acheter une bouteille d’eau. « Vous n’êtes pas invité », me rétorque-t-on avec condescendance. Trop occupés à déguster leurs agapes, ces salariés voient-ils les perturbations chorégraphiques de

Après ce jardin, deux hôtesses attendent, assises à une table. Au fond, des salariés d’entreprise dînent ou prennent l’apéritif (je ne vois pas bien). Evidement, je demande si je peux m’y rendre afin de pouvoir acheter une bouteille d’eau. « Vous n’êtes pas invité », me rétorque-t-on avec condescendance. Trop occupés à déguster leurs agapes, ces salariés voient-ils les perturbations chorégraphiques de  Le clivage est tout autant observable le mardi 4 juillet. À 19h, Pierre Rigal pour «

Le clivage est tout autant observable le mardi 4 juillet. À 19h, Pierre Rigal pour «  Yann Lheureux avec « Fragments intimes » tente ce face à face. Otage libéré d'Irak, une nuée de micros l'attend pour une conférence de presse. Entre lui et nous, c'est un affrontement douloureux qui se met en place. Il raconte son calvaire et le ponctue de quelques (rares) beaux mouvements. Yann Lheureux se réfugie derrière son dispositif scénique pour nous parler, mais cela ne marche pas. C'est parfois violent quand il fait allumer la salle pour nous questionner, telle une assemblée de journalistes. Nous devenons acteurs de sa propre pièce, sans pouvoir réagir. Coincé dans ce paradoxe, le malaise est palpable dans la salle. C'est un solo figuratif où le texte prend le pas sur la danse (ai-je envie que l'on me raconte une histoire ?). Entre lui et nous, le lien est trop distant pour que l'ensemble donne du sens. Au final, une ?uvre ratée.

Yann Lheureux avec « Fragments intimes » tente ce face à face. Otage libéré d'Irak, une nuée de micros l'attend pour une conférence de presse. Entre lui et nous, c'est un affrontement douloureux qui se met en place. Il raconte son calvaire et le ponctue de quelques (rares) beaux mouvements. Yann Lheureux se réfugie derrière son dispositif scénique pour nous parler, mais cela ne marche pas. C'est parfois violent quand il fait allumer la salle pour nous questionner, telle une assemblée de journalistes. Nous devenons acteurs de sa propre pièce, sans pouvoir réagir. Coincé dans ce paradoxe, le malaise est palpable dans la salle. C'est un solo figuratif où le texte prend le pas sur la danse (ai-je envie que l'on me raconte une histoire ?). Entre lui et nous, le lien est trop distant pour que l'ensemble donne du sens. Au final, une ?uvre ratée.  À l'opposé, Hooman Sharifi, comme

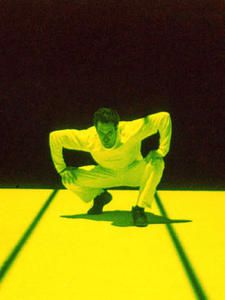

À l'opposé, Hooman Sharifi, comme  Pierre Rigal, avec « Érection », réussit le face à face. À l'issue de trente minutes d'un solo époustouflant, le public ressent cette empathie, ce lien exceptionnel avec l'artiste et son oeuvre. Ils sont indissociables. Pierre Rigal parle tout autant de lui que de nous à partir d'un constat à priori simple : comment l'homme passe-t-il de la position couchée à la position debout ? Ce mouvement du corps ponctue en permanence notre vie. Pïerre Rigal le traduit avec justesse, beauté et empathie. D'un concept, il en fait un lien entre lui et nous, aidé par un fascinant metteur en scène, Aurélien Bory. Ce dernier, à partir d'un dispositif scénique basé sur des jeux de lumière, offre à Pierre Rigal un espace de créativité que Yhann Lheureux n'a pas. Mais surtout, « de l'homme couché à l'homme debout » provoque une résonance positive chez le public. Il nous invite à voir autrement ce processus que nous pensons linéaire. Le dernier tableau est extraordinaire : il se recouche en position f?tale et son image réduite est projetée sur son ventre. Le concept de Pierre Rigal est sublimé. Chapeau.

Pierre Rigal, avec « Érection », réussit le face à face. À l'issue de trente minutes d'un solo époustouflant, le public ressent cette empathie, ce lien exceptionnel avec l'artiste et son oeuvre. Ils sont indissociables. Pierre Rigal parle tout autant de lui que de nous à partir d'un constat à priori simple : comment l'homme passe-t-il de la position couchée à la position debout ? Ce mouvement du corps ponctue en permanence notre vie. Pïerre Rigal le traduit avec justesse, beauté et empathie. D'un concept, il en fait un lien entre lui et nous, aidé par un fascinant metteur en scène, Aurélien Bory. Ce dernier, à partir d'un dispositif scénique basé sur des jeux de lumière, offre à Pierre Rigal un espace de créativité que Yhann Lheureux n'a pas. Mais surtout, « de l'homme couché à l'homme debout » provoque une résonance positive chez le public. Il nous invite à voir autrement ce processus que nous pensons linéaire. Le dernier tableau est extraordinaire : il se recouche en position f?tale et son image réduite est projetée sur son ventre. Le concept de Pierre Rigal est sublimé. Chapeau.  Toujours sur le terrain du concept, Didier Théron a choisi de s'incarner dans un autre, « Bartleby », personnage de Dostoïevski, tourmenté et révolté. Sur la scène de l'Opéra ? Comédie de Montpellier trône un énorme lapin en plastique. Cette présence provoque l'absurde ; elle étonne. Le contraste entre l'animal et Bartebly est si fort que je dois aller à un autre niveau pour me projeter dans son univers. Ce lapin, tel un objet flottant, nous aide à entendre la révolte de Bartleby d'autant plus que Didier Théron le porte avec un charisme impressionnant C'est ainsi que ce solo se révèle être un bel apprentissage pour le public à ressentir la danse comme un langage.

Toujours sur le terrain du concept, Didier Théron a choisi de s'incarner dans un autre, « Bartleby », personnage de Dostoïevski, tourmenté et révolté. Sur la scène de l'Opéra ? Comédie de Montpellier trône un énorme lapin en plastique. Cette présence provoque l'absurde ; elle étonne. Le contraste entre l'animal et Bartebly est si fort que je dois aller à un autre niveau pour me projeter dans son univers. Ce lapin, tel un objet flottant, nous aide à entendre la révolte de Bartleby d'autant plus que Didier Théron le porte avec un charisme impressionnant C'est ainsi que ce solo se révèle être un bel apprentissage pour le public à ressentir la danse comme un langage.