Marchez tout droit. Prenez un ticket. Faites-le valider et descendez à gauche en enfer.

Et très vite, on s'immerge. Hall 13. On visite ou revisite pour ceux qui l'auraient déjà fait, la non moins célèbre “Ballad of sexual dependancy“, ramenée à 45 minutes sur sa durée initiale de plus de deux heures trente en version initiale. Plus qu'un comportement physique, cette ballade se détermine en fresque sociologique d'une époque perdue et troublée par des questions d'existence et de mort. On se rêve un éden qui garantirait un amour sans romantisme et pur, hors contexte de sida, sans angoisse et naturel. En quatre photos, Nan Goldin fabrique un cercueil dans lequel elle jette l'obscur pour mieux voir et s'espérer sincèrement autrement. Une ode à l'Idéal parfait.

L'introduction à la ballade faite, on se jette (et c'est bien là le terme) aux ateliers mécaniques ? hall 16- où nous attendent les invités de Nan Goldin. Treize comme une scéne. Un jugement prochain ? On avance inquiet et dubitatif. Et c'est le clash sur l'intime poussé au plus cru de son expression où l'inceste, la naissance, l'errance et la mort se voit exposées. Jean-Christain Bourcart nous le prouve bien en nous attirant malgré nous dans le pays où l'on ne va jamais, sorte de cour des miracles américaine, au c?ur du New Jersey à deux heures de New-York. Et ses photos semblent nous dire : ici mais pas plus loin. On veut se retourner et repartir. Pour où ? Pour là, ce là, si confortable d'où l'on vient. La chaleur de la saison accentue le malaise de la visite. Et pourtant on continue. On erre dans un univers qui ne s'apparente en rien à celui de nos quotidiens rangés et sages. J'étouffe et m'insurge. Cependant, je sais qu'en cela le pari de Nan Goldin est gagné.

L'introduction à la ballade faite, on se jette (et c'est bien là le terme) aux ateliers mécaniques ? hall 16- où nous attendent les invités de Nan Goldin. Treize comme une scéne. Un jugement prochain ? On avance inquiet et dubitatif. Et c'est le clash sur l'intime poussé au plus cru de son expression où l'inceste, la naissance, l'errance et la mort se voit exposées. Jean-Christain Bourcart nous le prouve bien en nous attirant malgré nous dans le pays où l'on ne va jamais, sorte de cour des miracles américaine, au c?ur du New Jersey à deux heures de New-York. Et ses photos semblent nous dire : ici mais pas plus loin. On veut se retourner et repartir. Pour où ? Pour là, ce là, si confortable d'où l'on vient. La chaleur de la saison accentue le malaise de la visite. Et pourtant on continue. On erre dans un univers qui ne s'apparente en rien à celui de nos quotidiens rangés et sages. J'étouffe et m'insurge. Cependant, je sais qu'en cela le pari de Nan Goldin est gagné. A retenir toutefois, le travail de David Armstrong, faisant parti au même titre que Nan Goldin du groupe des cinq de Boston, même si ce dernier ose avouer ne savoir si son travail valait piécette. On retient l'étrange du dandysme dans une sorte de « no man's land » de par son installation où le désordre organisé, ordonne l'atmosphère pour inviter le curieux dans son atelier ainsi transféré. Et le bel acte de la photo romanesque du « beaux gosses » s'étale façon Boston group. On lit l'image dans l'importance de la relation avec le sujet photographié qui ira jusqu'au petit panneau originel de l'entrepôt, en haut de la porte de l'espace d'exposition : Local Banc d'essai.

A retenir toutefois, le travail de David Armstrong, faisant parti au même titre que Nan Goldin du groupe des cinq de Boston, même si ce dernier ose avouer ne savoir si son travail valait piécette. On retient l'étrange du dandysme dans une sorte de « no man's land » de par son installation où le désordre organisé, ordonne l'atmosphère pour inviter le curieux dans son atelier ainsi transféré. Et le bel acte de la photo romanesque du « beaux gosses » s'étale façon Boston group. On lit l'image dans l'importance de la relation avec le sujet photographié qui ira jusqu'au petit panneau originel de l'entrepôt, en haut de la porte de l'espace d'exposition : Local Banc d'essai.Je souris. L'illusion est parfaite.

Diane Fonsegrive – www.festivalier.net

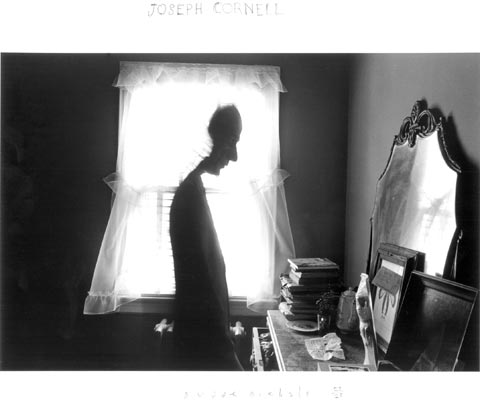

Photo : Nan Goldin

Il faut oser se perdre dans la zone d’entreprises de la ville Apt à la recherche de la Fondation Blachère, lieu d’art contemporain africain. Oser pour se laisser surprendre par le contraste : au c?ur de ces bâtiments industriels, un bus est posé là. Il déborde de partout. Signe d’une époque devenue folle : il nous faudrait peut-être prendre le temps de poser nos valises.

Il faut oser se perdre dans la zone d’entreprises de la ville Apt à la recherche de la Fondation Blachère, lieu d’art contemporain africain. Oser pour se laisser surprendre par le contraste : au c?ur de ces bâtiments industriels, un bus est posé là. Il déborde de partout. Signe d’une époque devenue folle : il nous faudrait peut-être prendre le temps de poser nos valises.

Je me souviens encore des

Je me souviens encore des

Nous vivons dans un monde d’image, où nous subissons le plus souvent l’absence d’esthétique, presque résignés. Mais à l’ère du numérique, nous en produisons nous-mêmes, pour tenter de démocratiser le regard de tous. Certes, nous capitalisons l’image, mais dans quel espace et sur quel support ? C’est ainsi que l’Art Vidéo joue sa fonction, comme tente de nous la faire ressentir, l’exposition “Vidéo, un art, une histoire (1965-2007)” au Musée Fabre de Montpellier.

Nous vivons dans un monde d’image, où nous subissons le plus souvent l’absence d’esthétique, presque résignés. Mais à l’ère du numérique, nous en produisons nous-mêmes, pour tenter de démocratiser le regard de tous. Certes, nous capitalisons l’image, mais dans quel espace et sur quel support ? C’est ainsi que l’Art Vidéo joue sa fonction, comme tente de nous la faire ressentir, l’exposition “Vidéo, un art, une histoire (1965-2007)” au Musée Fabre de Montpellier.