J’arrive dans la Cour d’Honneur. Le choc. Alors que le public s’installe comme si de rien n’était, je scrute le décor des « Feuillets d’Hypnos » de René Char mis en scène par Frédéric Fisbach avec angoisse et déjà colère. Imaginez, un long loft, quasiment dessiné par la production de TF1, sur la scène d’un lieu mythique. Cette imposante baraque, avec ses appartements, sa place, ses petits gradins, envahit toute la cour. Fisbach se fout du passé. Il l’écrase de sa suffisance et de son bon droit d’artiste associé du Festival d’Avignon, à l’image d’un directeur des programmes d’une chaîne publique qui n’a que le vocable « audimat » comme argument. Mais personne autour de moi pour s’en émouvoir. J’ai envie de vomir. La suite va confirmer mon dégoût…

Deux centre trente-sept feuillets, poèmes, de René Char se mettent en scène dans cette ambiance trash. Les comédiens dégueulent leurs mots (mention toute particulière à Nicolas Maury, caricature de lui-même), gesticulent, prennent une douche, aboient. Ils déconstruisent les vers de René Char, les rendent quasiment incompréhensibles. Une entreprise de démolition est en marche. René Char, l’enfant du pays, le résistant est ridiculisé, avec l’accent. Je commence à protester. À côté de moi, la clameur monte, mais la présence des proches des amateurs nous empêche d’aller plus loin. Certains partent bruyamment en imitant le bruit des bottes…Quarante-cinq minutes qui font honte au théâtre français, mais toujours aucune manifestation d’un public que l’on a connu bien plus sévère en 2005, lors des spectacles de Jan Fabre.

Après ce premier carnage, une centaine d’amateurs disséminés dans les gradins atteignent la scène. Ils l’occupent pour mieux noyer ces comédiens. L’effet masse est impressionnant. Les textes retrouvent leur consistance malgré les quelques happenings déplacés de la troupe de Fisbach. Soudain, la fumée envahit les pièces du loft, le lieu même où un homme nu prenait sa douche, où une femme se maquillait quelques miniutes auparavant. Fisbach simule les chambres à gaz. En l’espace d’une heure, il transforme le décor pour manipuler l’histoire à sa guise, utilise des amateurs pour revenir au théâtre, enferme le public dans la passivité (comment peut-il protester alors qu’il est métaphoriquement sur scène ?). Resister aurait été de descendre, de monter avec les amateurs pour mettre fin à cette mascarade. Nous sommes plusieurs en avoir envie mais le courage nous manque. Lors des applaudissements complaisants d’une partie du public, alors qu’une autre reste silencieuse comme sidérée, je me dirige vers les comédiens pour leur tendre un poing vengeur (« c’est une honte »).

Je quitte la cour. Je repense aux leçons de résistance données par Edgar Morin dans l’après-midi lors du « Théâtre des Idées » devant un nombreux public. Je pense à son sourire, à sa pensée lumineuse. Je l’imagine aux côtés de René Char. Mais j’ai mal partout. Deux amis me rejoignent dans un café. Miracle du Festival, nous entamons un débat avec un couple d’Allemands. Ils sortent de la Cour d’Honneur. Ils y ont vu une « bonne lecture publique » (Fisbach perd son statut de metteur en scène !), s’attristent sur les chambres à gaz, saluent les amateurs pour avoir procuré du corps au texte. Nos échanges sont beaux, lumineux. Edgar Morin est là,presque parmi nous.

Monsieur Fisbach n’existe déjà plus. Il peut ranger son loft. Il n’aura même pas les honneurs de l’histoire. Juste la honte de l’avoir bafoué.

www.festivalier.net

Crédit photo: © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon.

En arrivant, un homme me confie en anglais une lorgnette ; je ne comprends strictement rien. Mais à quoi sert-elle ? Pour voir quoi ? Scruter qui ? Je m'avance ; un bruit du tonnerre. Des pièces partout, danseurs à terre. Je suis immédiatement happé par un jeune homme, enfermé, assis, qui parle à travers la vitre. Son corps se plie, se déplie. Je l'observe, ému : il est beau même enfermé. Voyeur, j'aimerais changer la donne, casser la vitre, le libérer de cet espace. Tout est posé : Sacha Waltz, à partir des différents tableaux auxquels je vais assister, travaille mon positionnement, mon lien à la culture, à la danse, à l'autre, à l'Autre. De l'observateur passif, je deviens le spectateur actif. C'est ainsi que l'on s'étonne d'observer aussi le public se déplaçant de pièce en pièce comme il le fait au musée ou dans un grand magasin. Waltz a donc quatre-vingt-dix minutes pour transformer la donne, métamorphoser le lien, pour que spectateurs et artistes créent, par la rencontre, l'?uvre collective. Elle nous donne les ouvertures, les fentes ( !), les passerelles et le stress pour pouvoir nous ouvrir, circuler, bouger, changer, renaître, abandonner, imaginer, revenir, perdre la tête, pleurer, rire, passer son chemin ! Elle nous propose d'entrer en résonance avec l'histoire des artistes par une proximité quasi corporelle, par l'émotion que procurent ordinairement de vieilles photos d'album de famille. Certains portent leur histoire (familiale) comme un fardeau, d'autres s'enferment dans leurs névroses. Il faut parler, relier pour ne pas se laisser emmurer. Osons nous revoir dans l'intergénérationnel, réinterrogeons notre passé commun !

En arrivant, un homme me confie en anglais une lorgnette ; je ne comprends strictement rien. Mais à quoi sert-elle ? Pour voir quoi ? Scruter qui ? Je m'avance ; un bruit du tonnerre. Des pièces partout, danseurs à terre. Je suis immédiatement happé par un jeune homme, enfermé, assis, qui parle à travers la vitre. Son corps se plie, se déplie. Je l'observe, ému : il est beau même enfermé. Voyeur, j'aimerais changer la donne, casser la vitre, le libérer de cet espace. Tout est posé : Sacha Waltz, à partir des différents tableaux auxquels je vais assister, travaille mon positionnement, mon lien à la culture, à la danse, à l'autre, à l'Autre. De l'observateur passif, je deviens le spectateur actif. C'est ainsi que l'on s'étonne d'observer aussi le public se déplaçant de pièce en pièce comme il le fait au musée ou dans un grand magasin. Waltz a donc quatre-vingt-dix minutes pour transformer la donne, métamorphoser le lien, pour que spectateurs et artistes créent, par la rencontre, l'?uvre collective. Elle nous donne les ouvertures, les fentes ( !), les passerelles et le stress pour pouvoir nous ouvrir, circuler, bouger, changer, renaître, abandonner, imaginer, revenir, perdre la tête, pleurer, rire, passer son chemin ! Elle nous propose d'entrer en résonance avec l'histoire des artistes par une proximité quasi corporelle, par l'émotion que procurent ordinairement de vieilles photos d'album de famille. Certains portent leur histoire (familiale) comme un fardeau, d'autres s'enferment dans leurs névroses. Il faut parler, relier pour ne pas se laisser emmurer. Osons nous revoir dans l'intergénérationnel, réinterrogeons notre passé commun !  Et c'est toujours une question de regard : là où je ris, d'autres ont peur. Là où je pleure (j'ai vu le train partant vers Autchvicht où des yeux, des bras, par des tous carrés dans le mur font danser une jeune fille dont les jambes sont prolongées par des bas remplis de sable. Voudrait-elle disparaître avec eux ?), d'autres ne s'arrêtent même plus. Car Waltz joue aussi avec notre corps : il peut s'immiscer partout (ne mettre que la tête pour apercevoir, insérer la main dans des fentes, s'appuyer contre un mur coulissant, s'asseoir comme nous le faisions petit pour voir le théâtre de guignol). Et je marche, je marche. J'ai mal à force de rencontrer ces artistes qui me renvoient toujours une émotion, une image. Je rêve eveillé, je cauchemardise à force de violence, de sirène : Waltz nous montre aussi la société que nous produisons à force de contrôle, de consommation (que de vitrines où manequins vivants et objets insignifiants captent notre regard !). Elle arrive avec le groupe « Musikfabrik » à rendre l'ambiance sonore de nos sociétés ivres de pouvoir, de possession et de concurrence. Par ce parcours chaotique, Waltz nous invite à nous libérer de nos aliénations pour reconstruire une histoire, nous remettre dans une posture de coconstruction. Elle nous prépare, à sa façon, à repenser notre lien à l'art (qui ne peut plus être une marchandise au risque de produire de nouveaux totalitarismes), à nous interroger sur nos comportements de consommateur de tout (que laissons-nous au désir, à la frustration de ne pas avoir ?). Waltz nous met en posture de créer le mouvement là où nous avons figé névrotiquement.

Et c'est toujours une question de regard : là où je ris, d'autres ont peur. Là où je pleure (j'ai vu le train partant vers Autchvicht où des yeux, des bras, par des tous carrés dans le mur font danser une jeune fille dont les jambes sont prolongées par des bas remplis de sable. Voudrait-elle disparaître avec eux ?), d'autres ne s'arrêtent même plus. Car Waltz joue aussi avec notre corps : il peut s'immiscer partout (ne mettre que la tête pour apercevoir, insérer la main dans des fentes, s'appuyer contre un mur coulissant, s'asseoir comme nous le faisions petit pour voir le théâtre de guignol). Et je marche, je marche. J'ai mal à force de rencontrer ces artistes qui me renvoient toujours une émotion, une image. Je rêve eveillé, je cauchemardise à force de violence, de sirène : Waltz nous montre aussi la société que nous produisons à force de contrôle, de consommation (que de vitrines où manequins vivants et objets insignifiants captent notre regard !). Elle arrive avec le groupe « Musikfabrik » à rendre l'ambiance sonore de nos sociétés ivres de pouvoir, de possession et de concurrence. Par ce parcours chaotique, Waltz nous invite à nous libérer de nos aliénations pour reconstruire une histoire, nous remettre dans une posture de coconstruction. Elle nous prépare, à sa façon, à repenser notre lien à l'art (qui ne peut plus être une marchandise au risque de produire de nouveaux totalitarismes), à nous interroger sur nos comportements de consommateur de tout (que laissons-nous au désir, à la frustration de ne pas avoir ?). Waltz nous met en posture de créer le mouvement là où nous avons figé névrotiquement. En 2007, Avignon nous propose « Hey Girl ! » à l'Église des Celestins vers une heure du matin. Le choix du site et du moment n'a rien du hasard : Roméo Castellucci a une haute idée de son travail pour que la fatigue des spectateurs et l'aura du lieu produisent leurs effets. A deux heures trente du matin, les rues désertes d'Avignon sont à l'image de ma vision : je ne vois rien et ne ressens plus grand-chose. « Hey Girl ! » est une injonction paradoxale : pour en parler, ne rien dire ; pour voir, écouter ; pour écrire, projeter le film de cette soirée.

En 2007, Avignon nous propose « Hey Girl ! » à l'Église des Celestins vers une heure du matin. Le choix du site et du moment n'a rien du hasard : Roméo Castellucci a une haute idée de son travail pour que la fatigue des spectateurs et l'aura du lieu produisent leurs effets. A deux heures trente du matin, les rues désertes d'Avignon sont à l'image de ma vision : je ne vois rien et ne ressens plus grand-chose. « Hey Girl ! » est une injonction paradoxale : pour en parler, ne rien dire ; pour voir, écouter ; pour écrire, projeter le film de cette soirée. Ils sont perdus : cela se voit, se ressens. Ils cherchent leur identité (sexuelle, mais aussi politique) en phase avec une époque où l'incertitude construit le chemin (c'est peut-être pour cette raison qu'ils se révèlent profondément attachants). Ils sont drôles dans leurs recherches, touchants dans leur fragilité, beaux quand ils s'effleurent avec l'air de ne pas y toucher. Au delà des mots et des gestes, Éléonore Weber évoque cette génération sacrifiée sur l'autel de l'idéologie prônée par le Medef (l'amour selon Laurence Parisot est répété comme un slogan publicitaire) pour assurer la pérennité du capital des « baby-boomers ».

Ils sont perdus : cela se voit, se ressens. Ils cherchent leur identité (sexuelle, mais aussi politique) en phase avec une époque où l'incertitude construit le chemin (c'est peut-être pour cette raison qu'ils se révèlent profondément attachants). Ils sont drôles dans leurs recherches, touchants dans leur fragilité, beaux quand ils s'effleurent avec l'air de ne pas y toucher. Au delà des mots et des gestes, Éléonore Weber évoque cette génération sacrifiée sur l'autel de l'idéologie prônée par le Medef (l'amour selon Laurence Parisot est répété comme un slogan publicitaire) pour assurer la pérennité du capital des « baby-boomers ». Certes, ce n'est pas un cri de révolte, mais juste un regard posé avec délicatesse et fermeté sur des femmes et des hommes fermés dehors mais ouverts dedans (à moins que cela ne soit l'inverse). La vidéo apporte (enfin) une belle touche artistique : elle accentue leur fragilité, leurs corps presque lisses, leurs regards fuyant le groupe tout en s'appuyant sur un détail du corps de l'autre. Sur scène, ils cherchent la communication, tombent ou mettent le masque, jouent leurs désillusions et leur soif d'amour qui les maintient debout. On pourrait s'étonner de la vacuité de leur propos, mais je suis touché par cette mise en espace des sentiments individuels et collectifs. Éléonore Weber révèle ses comédiens (tous exceptionnels avec une mention toute particulière pour Joano Preiss, magnifique) par un jeu de déplacements subtils où le pas de l'un entraîne celui de l'autre, où s'habiller pour se déshabiller est un geste chorégraphique. La dernière scène où chacun tente de s'en sortir quand tout est en concurrence, est le point d'orgue de cette pièce étonnante telle une performance, fragile comme une danse.

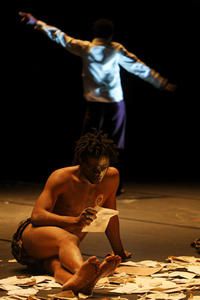

Certes, ce n'est pas un cri de révolte, mais juste un regard posé avec délicatesse et fermeté sur des femmes et des hommes fermés dehors mais ouverts dedans (à moins que cela ne soit l'inverse). La vidéo apporte (enfin) une belle touche artistique : elle accentue leur fragilité, leurs corps presque lisses, leurs regards fuyant le groupe tout en s'appuyant sur un détail du corps de l'autre. Sur scène, ils cherchent la communication, tombent ou mettent le masque, jouent leurs désillusions et leur soif d'amour qui les maintient debout. On pourrait s'étonner de la vacuité de leur propos, mais je suis touché par cette mise en espace des sentiments individuels et collectifs. Éléonore Weber révèle ses comédiens (tous exceptionnels avec une mention toute particulière pour Joano Preiss, magnifique) par un jeu de déplacements subtils où le pas de l'un entraîne celui de l'autre, où s'habiller pour se déshabiller est un geste chorégraphique. La dernière scène où chacun tente de s'en sortir quand tout est en concurrence, est le point d'orgue de cette pièce étonnante telle une performance, fragile comme une danse. Faustin est triste, tel son visage blanc de clown sans nez rouge. Kabako, son ami, disparu pendant la dictature (l'ex-Zaïre), fut enterré avec des inconnus (« Mozart le fut aussi », lui rétorqua le metteur en scène Peter Sellars). Quelques années plus tard, il retourne à Kizangani pour lui donner une digne sépulture . C'est à ce rituel auquel nous sommes conviés avec quatre danseurs, un comédien et un contre-ténor. Telle une procession, les corps traduisent cette marche où, sortis de terre, alignés les uns à côté des autres, ils vont se métamorphoser pour se déployer le temps de réhabiliter les morts, de permettre le devoir de mémoire. Il s'agit de penser le présent pour imaginer le futur. Les rituels du deuil saccadent la chorégraphie (des lettres cachées que l'on sort d'une malle, la musique de Mozart pour transcender le réel), tandis que le comédien joue brusquement la comédie pour se plaindre du spectacle auprès du public (salutaire mise à distance). Un reportage sur le rêve des Congolais, l'enregistrement audio d'un ami toujours emprisonné, la danse hip-hop de Dinozord s'ajoutent comme autant de pièces d'un puzzle que l'on peine à rassembler.

Faustin est triste, tel son visage blanc de clown sans nez rouge. Kabako, son ami, disparu pendant la dictature (l'ex-Zaïre), fut enterré avec des inconnus (« Mozart le fut aussi », lui rétorqua le metteur en scène Peter Sellars). Quelques années plus tard, il retourne à Kizangani pour lui donner une digne sépulture . C'est à ce rituel auquel nous sommes conviés avec quatre danseurs, un comédien et un contre-ténor. Telle une procession, les corps traduisent cette marche où, sortis de terre, alignés les uns à côté des autres, ils vont se métamorphoser pour se déployer le temps de réhabiliter les morts, de permettre le devoir de mémoire. Il s'agit de penser le présent pour imaginer le futur. Les rituels du deuil saccadent la chorégraphie (des lettres cachées que l'on sort d'une malle, la musique de Mozart pour transcender le réel), tandis que le comédien joue brusquement la comédie pour se plaindre du spectacle auprès du public (salutaire mise à distance). Un reportage sur le rêve des Congolais, l'enregistrement audio d'un ami toujours emprisonné, la danse hip-hop de Dinozord s'ajoutent comme autant de pièces d'un puzzle que l'on peine à rassembler. Tel un patchwork vivant du souvenir, « Dinozord : the dialogue series III » crée un lien trop distant avec le public. Il ne hiérarchise pas assez: Mozart est au même niveau qu’un reportage vidéo (où les paroles des habitants ont été entendues maintes fois ailleurs). Les séquences se suivent comme des petits cailloux qui seraient semés sur le chemin du deuil et nous sommes derrière, en queue de cette procession. Je veux bien me laisser guider, car ces acteurs sont beaux, que Faustin est profondément engagé (il est à la fois aux commandes de son ordinateur dans l'ombre et sur scène pour ne pas qu'il s'oublie) mais je me sens observateur d'une ?uvre politique alors que les occidentaux sont directement concernés par l’avenir de ce pays. Tout se bouscule comme si l'art ne pouvait nous aider : il est lui aussi pris en otage d'un dispositif scénique trop sophistiqué pour exprimer une histoire à fleur de peau.

Tel un patchwork vivant du souvenir, « Dinozord : the dialogue series III » crée un lien trop distant avec le public. Il ne hiérarchise pas assez: Mozart est au même niveau qu’un reportage vidéo (où les paroles des habitants ont été entendues maintes fois ailleurs). Les séquences se suivent comme des petits cailloux qui seraient semés sur le chemin du deuil et nous sommes derrière, en queue de cette procession. Je veux bien me laisser guider, car ces acteurs sont beaux, que Faustin est profondément engagé (il est à la fois aux commandes de son ordinateur dans l'ombre et sur scène pour ne pas qu'il s'oublie) mais je me sens observateur d'une ?uvre politique alors que les occidentaux sont directement concernés par l’avenir de ce pays. Tout se bouscule comme si l'art ne pouvait nous aider : il est lui aussi pris en otage d'un dispositif scénique trop sophistiqué pour exprimer une histoire à fleur de peau.