Imaginez une poule sur scène. Deux spectacles. Une symphonie riante. Une soirée de festival. Un caprice. Cherchez l’intru.

Peut-on faire parler le corps par le rire? La chorégraphe Antonia Baehr relève le défi avec sa performance qui fait actuellement le tour des festivals de création contemporaine, dont Actoral à Marseille. Qu'il soit de complaisance, gêné, moqueur, sarcastique, diabolique, le rire est communication et prolonge nos corps. Il reflète notre surmoi et nourrit le lien social.

Le rire d’Antonia Baehr est joué grâce à différentes partitions « musicales » écrites par ses amis comme cadeau d’anniversaire. Il va au delà des mots car il est langage et finit par nous habiter. Bilingue, trilingue, il exploite les différentes facettes de l’humain. Du petit rire mélodieux de l’enfant, à celui qui convoque le jeu de balles de Laurel et Hardy, elle nous glace avec son rire diabolique et satanique, et finit par nous jeter en pâture aux dictateurs passés et futurs.

Le rire du public est subtilement instrumentalisé. Provoqué artificiellement, il n'a de valeur que dans son acte. Mais rire pourquoi ? La mère d'Antonia Baehr intervient lors d’un dialogue enregistré : « Tu ris pour rien mais pas moi. Tu ne me fais pas rire ». C’est ainsi que l'écriture scénique met un rire final à la démonstration : nous aussi, nous avons ri inutilement. Mais le paradoxe nourrit le sens : convier le rire, coûte que coûte, quelle que soit la situation, fût-elle artificielle, pour mieux appréhender toute la compléxité de l’humain.

Mais avant Antonia, le performer Thomas Ferrand proposait « Et les vivants ne mourront pas ». Comme programme, une tentative de provocation gratuite et lassante. En 2008, lors d’une étape de création au Centre Chorégraphique National de Montpellier, il avait étonné par son audace et sa mise en espace. A Marseille, il gravite autour de son thème de prédilection: avant le commencement, il y a toujours eu un avant et pour (sur)vivre à la réalité, nous avons introduit de la fictionnalité. Il convoque les mots mais son écriture se noie dans des artifices scéniques certes imposants (des néons tombent et s'explosent au contact du sol, un néon rouge où s’inscrit CUMSHOT, des incessants bruits d'orage) mais qui nous laissent aux portes de l'enfer. N’est pas Dante qui veut malgré la présence du circacien Xavier Kim qui, droit devant nous tenant son micro, disloque à peine son corps et peine à faire vivre les mots.

L'intérêt du public se déplace alors vers une poule qui nous avait accueilli dans la salle. Elle suscite un intérêt certain comme pour échapper à un univers qui n’est pas le notre. Dans le « Ferrand Land », nous sommes des êtres de débauches, nous regardons des films pornos sur nos Black Berry et nous nous masturbons dans la rue (image somme toute assez amusante). Vivants, sommes nous ? Certainement pas: les vivants ne vont pas à Actoral !A la fin de cet hymne à la survie de l'espèce humaine, le public a toujours les yeux rivés vers la poule. Réfugiée sous les chaises du premier rang, elle provoque des fous rires éloignés de la teneur tragique du discours.

Avec ce positionnement d’enfant capricieux, Thomas Ferrand perd en inventivité. Il ne suffit pas de convoquer la provocation. Encore faut-il lui donner sens en la prolongeant dans un discours qui ne se laisse pas contaminer par les codes superficiels de l’époque.

L’acte oral ne suffit pas.

Laurent Bourbousson – www.festivalier.net

“Rire” d’Antonia Baehr et « Et les vivants ne mourront pas » de Thomas Ferrand ont été joués les 29 et 30 septembre 2009 lors du Festival Actoral à Marseille.

« Je pense à vous, épisode XX » de Didier Ruiz fera date. Imaginez dix personnes âgées russes, assises face à nous, issues de différents milieux sociaux. Tout commence par la projection d'un album photo, comme si nous étions côte à côte. C'est le début d'une « photo romance » qui prend le temps, quitte à ce que les trous de mémoire s'invitent et que la traductrice, un peu seule dans sa cabine, soit prise de signes de fatigue. A tour de rôles, ils nous racontent un instant de leur histoire qu'ils restituent avec leurs cinq sens pour nous y inclure : le parfum posé sur la peau, le goût du premier baiser, l'odeur d’un champ de fleurs, les objets et les chansons de l'enfance. Malgré la guerre, ils ont poursuivi leur route qui les conduit jusqu'à nous. Ils semblent avoir eu peur de tout, « même d'une souris » mais ils ont surmontés. Ils nous délivrent un message percutant : nous sommes aussi acteurs de nos propres peurs. Ces dix femmes et hommes sont au c?ur du théâtre du monde où ils ont traversé la seconde guerre mondiale, le totalitarisme soviétique, l'avènement de l'économie de marché. Ils ont cherché un père, une s?ur, disparus sans savoir ni où, ni comment. L'une en a même perdu la parole, tandis qu'une autre s'est mise à bégayer à l'adolescence. L'histoire est ainsi : elle se répète parfois, devient mutique quand les états refusent leur travail de mémoire.

« Je pense à vous, épisode XX » de Didier Ruiz fera date. Imaginez dix personnes âgées russes, assises face à nous, issues de différents milieux sociaux. Tout commence par la projection d'un album photo, comme si nous étions côte à côte. C'est le début d'une « photo romance » qui prend le temps, quitte à ce que les trous de mémoire s'invitent et que la traductrice, un peu seule dans sa cabine, soit prise de signes de fatigue. A tour de rôles, ils nous racontent un instant de leur histoire qu'ils restituent avec leurs cinq sens pour nous y inclure : le parfum posé sur la peau, le goût du premier baiser, l'odeur d’un champ de fleurs, les objets et les chansons de l'enfance. Malgré la guerre, ils ont poursuivi leur route qui les conduit jusqu'à nous. Ils semblent avoir eu peur de tout, « même d'une souris » mais ils ont surmontés. Ils nous délivrent un message percutant : nous sommes aussi acteurs de nos propres peurs. Ces dix femmes et hommes sont au c?ur du théâtre du monde où ils ont traversé la seconde guerre mondiale, le totalitarisme soviétique, l'avènement de l'économie de marché. Ils ont cherché un père, une s?ur, disparus sans savoir ni où, ni comment. L'une en a même perdu la parole, tandis qu'une autre s'est mise à bégayer à l'adolescence. L'histoire est ainsi : elle se répète parfois, devient mutique quand les états refusent leur travail de mémoire.  C'est un moment unique, fragile, car ces hommes et ces femmes sont les derniers témoins d'une époque qui a vu naître l'idée d'une Europe politique. Didier Ruiz s'appuie sur eux et leur offre une mise en scène de la transmission : les objets qu'ils nous tendent font maintenant partie de notre imaginaire, leurs photos sont un patrimoine de l'humanité et leurs chants résonnent tels des hymnes à la joie.

C'est un moment unique, fragile, car ces hommes et ces femmes sont les derniers témoins d'une époque qui a vu naître l'idée d'une Europe politique. Didier Ruiz s'appuie sur eux et leur offre une mise en scène de la transmission : les objets qu'ils nous tendent font maintenant partie de notre imaginaire, leurs photos sont un patrimoine de l'humanité et leurs chants résonnent tels des hymnes à la joie.

Le Festival de Mens dans l'Isère a donc invité « Le Tadorne » pendant une semaine à jouer le rôle du spectateur-critique. Inscrit dans un

Le Festival de Mens dans l'Isère a donc invité « Le Tadorne » pendant une semaine à jouer le rôle du spectateur-critique. Inscrit dans un

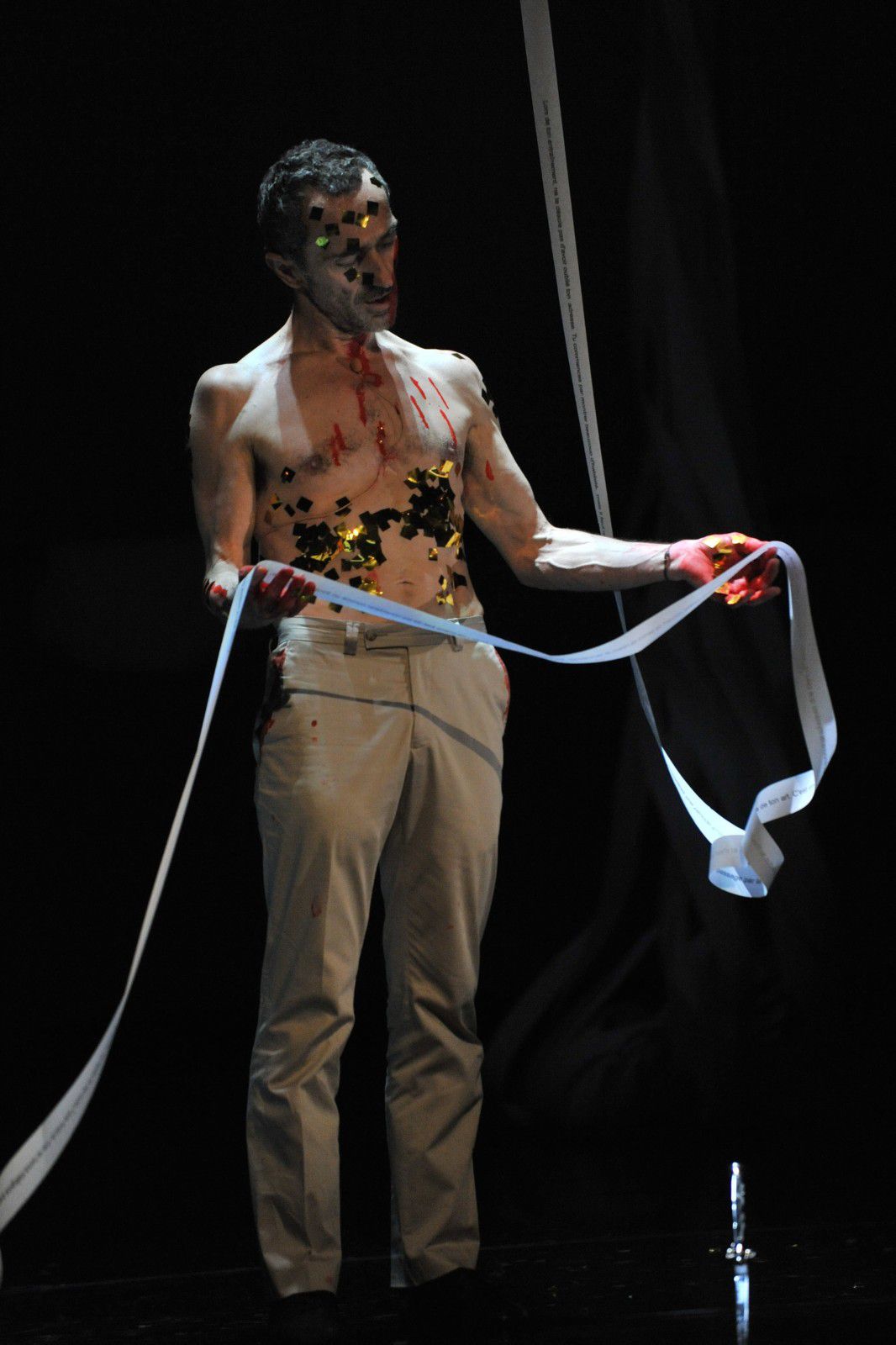

Ce soir, Angelin Preljocaj semble poursuivre ce travail en incarnant le corps masculin avec une matière poétique qu’il malaxe, qu’il menace avec un couteau, avec ce décor qu’il déchire, qu’il fait saigner, qu’il décolle. En lieu et place des tables de « MC 14/22 », un autel. L’amour serait-il à ce point sacré ? Le décor épouse tout à la fois la puissance du lien amoureux et la fragilité d’un art, la danse, qui froisse les corps tel le bruit d’un gobelet en plastique écrasé. « Ceci est mon corps » semble-t-il nous dire en substituant au vin du calice ,une pluie d’or qui vient se coller à son corps transpirant. « Ceci est ta danse » voudrait lui répondre le funambule.

Ce soir, Angelin Preljocaj semble poursuivre ce travail en incarnant le corps masculin avec une matière poétique qu’il malaxe, qu’il menace avec un couteau, avec ce décor qu’il déchire, qu’il fait saigner, qu’il décolle. En lieu et place des tables de « MC 14/22 », un autel. L’amour serait-il à ce point sacré ? Le décor épouse tout à la fois la puissance du lien amoureux et la fragilité d’un art, la danse, qui froisse les corps tel le bruit d’un gobelet en plastique écrasé. « Ceci est mon corps » semble-t-il nous dire en substituant au vin du calice ,une pluie d’or qui vient se coller à son corps transpirant. « Ceci est ta danse » voudrait lui répondre le funambule.