Le 16 mars 2012, trois jeunes soeurs sont tuées sur l’autoroute A7. Sans billet, les contrôleurs SNCF les ont expulsés en gare de Montélimar. Originaires d’une communauté des gens du voyage de Marseille, leur sort n’a pas ému. Leur voyage s’est arrêté, là où la règle prime sur la prise de conscience de l’humain. Je n’en dors plus.

Le 18 mars 2012, je suis au Théâtre Liberté de Toulon. «Visites» de John Fosse, mise en scène de Fréderic Garbe, se joue à guichet fermé. Des adolescents sont présents dans la salle, encadrés me semble-t-il par quelques éducateurs. Une d’entre eux doit sortir, prise d’un malaise, tandis qu’une partie du public manifeste son étonnement tout au long de cette oeuvre qui file vers un vide abyssal. Le décor, dépouillé, froid, capitonné, tel un bar lounge, étouffe les bruits. Seules deux couleurs (le noir et le blanc) délimitent des zones de démarcation entre la vie et la mort. La porte de la chambre de l’adolescente (troublante Pauline Méreuze) fait frontière avec ce salon où trône un canapé blanc pour corps inanimés. La mère (hypnotisante Françoise Huguet) parcours la scène pour asséner ses (contre) vérités sur la vie de sa fille dont elle semble ne plus comprendre la trajectoire. Elle cherche sa fonction parentale tandis que son compagnon (flippant Gilbert Traïna) a trouvé auprès de l’adolescente de quoi assouvir ses fantasmes de jeune chair, même si “c’est juste pour lui toucher les seins”.

Tel un chat de nuit, le frère (Romain Pellet), perçoit le jeu et parvient à éloigner sa soeur du prédateur. Frédéric Garbe signe une mise en scène glaçante : il amplifie le néant relationnel pour que le vide soit un trop-plein de non-sens. Il rigidifie les mouvements pour les déconnecter de la relation : le corps plein devient corps vide et démembré (à l’image de la magnifique scène évoquant l’oreille de l’ours en peluche). Il instaure un climat insécurisant en jouant avec la musique, bande-son pour flip théâtral et choeur d’une armée de déserteurs. Peu à peu, chacun semble perdre son statut dans un magma d’intrigues où le non-dit n’est plus un secret, mais un fonctionnement. Les acteurs sont formidables dans cette mise en abyme angoissante : au vide des dialogues de John Fosse, se superpose une mise en scène d’un néant morbide. À la sortie, je ne vois et ne sens plus rien. «Visites» m’enlève les mots. Il ne reste de notre civilisation contemporaine qu’une mécanique sans désir, actionnée par une société consumériste qui amplifie les pulsions. Je dors mal.

Dimanche 18 mars 2012 : je termine l’article sur «L’Alphabet des oubliés» de Florence Lloret. Je repense à Patrick Laupin, poète paternel de tous les enfants en mal de mots. Pourquoi ces trois soeurs ne l’ont-elles par croisé ? Qu’aurait-il pu faire avec l’adolescente de John Fosse ? Je dors éveillé.

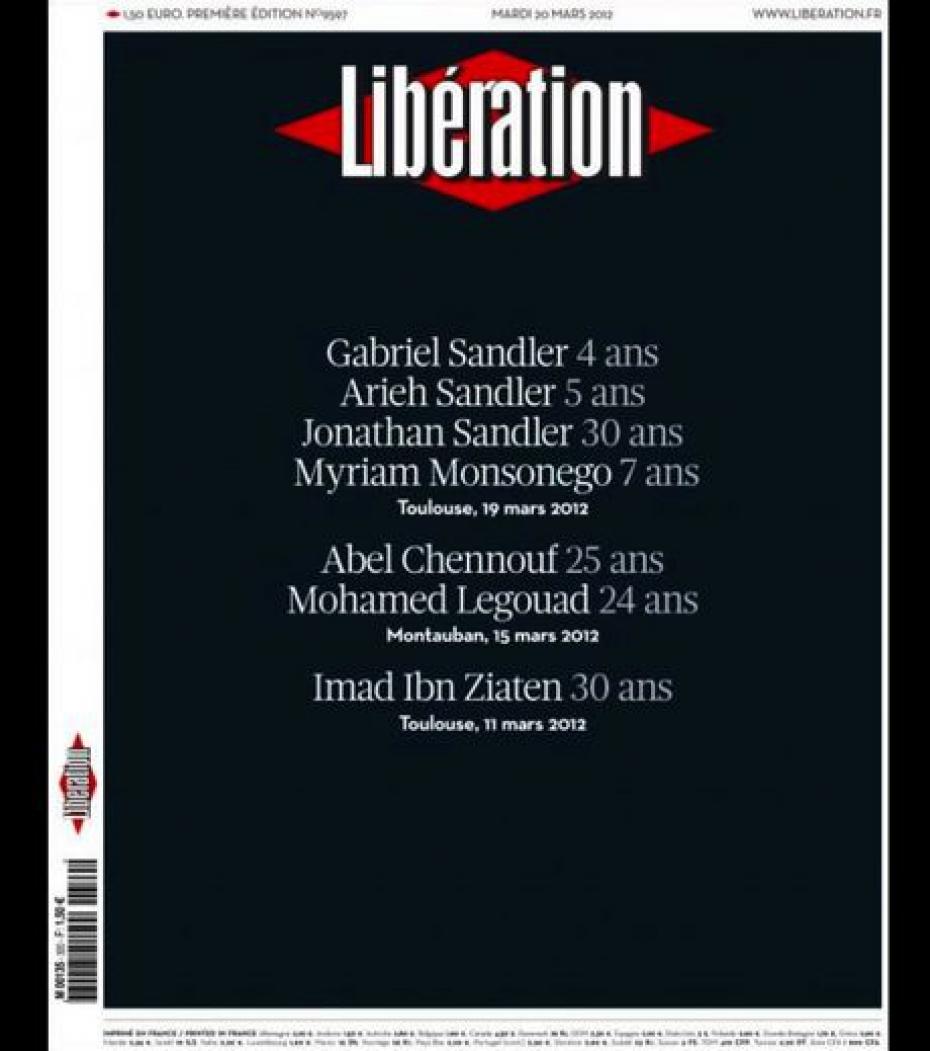

Lundi 19 mars. Trois enfants, un papa sont assassinés devant une école juive. Myriam, sept ans, est tirée par les cheveux et abattue. En relisant mon article sur «L’Alphabet des oubliés», je revois Gabriel, Arieh, Myriam et les trois soeurs (pourquoi ne connait-on pas leur prénom, celles que Sarkozy avait stigmatisées lors du trop fameux discours de Grenoble ?). Je les imagine participer à un atelier d’écriture avec Patrick Laupin. Je n’en dors plus.

Jeudi 22 mars. Mohamed Merah est abattu. Les médias se répandent en analyse sur sa famille. Me reviennent les corps désincarnés de «Visites». Merah appartient peut-être à cette famille et bascule de la pulsion morbide vers la folie meurtrière. La poésie aurait-elle pu le sauver ? Son visage m’apparait puis disparait à l’image du tempo musical qui rythmait «Visites». Je cauchemarde.

Vendredi 23 mars. Je suis au Musée d’Art Contemporain de Lyon pour l’exposition «Robert Combas». Je connais peu cet artiste peintre musicien, mais d’emblée, il répare mes fissures de cette semaine de folie. Je m’immerge dans son univers foisonnant, coloré et colorant. De ces toiles, transpire le désir sur le suaire de nos corps inanimés. «L’autiste dans la forêt de fleurs» me bouleverse. Les scènes sont souvent crues comme s’il n’avait cessé d’être un enfant. Du «Pop’art Arabe» aux «années chaudes», je navigue dans les eaux troubles de l’amour à mort pour m’arrêter, sidéré, devant son «Calvaire façon combas», où Jésus est crucifié entre deux brigands assassinés. Lequel des deux est Merah?

Je m’assois, épuisé, face à un vitrail («le dormeur Duval»). Me voici au Paradis, avec les enfants de Toulouse et de Montélimar. La musique de Combas résonne dans tout l’étage (il répète dans une salle séparée par une glace sans teint). Je l’observe, le contemple. Il est pinceau sur sa toile musicale. L’instant est précieux: il ne voit pas mon émotion d’enfant grand, l’oreille collée derrière la porte.

À peine ai-je quitté le Musée, que je me rends au Théâtre de l’Élysée à Lyon où la metteuse en scène Christiane Véricel présente un chantier de sa future création, «La morale du ventre». Enfants, comédiens amateurs et artistes professionnels se mettent en mouvement pour questionner la faim, le pouvoir, l’oppression et la frontière. Avec le langage global des enfants, ce théâtre d’images crée un cadre propice à la poésie pour interroger les valeurs universelles d’une économie mondialisée. Avec Christiane Véricel, rien n’est binaire : tout est complexe. Elle nous prend par surprise, non pour nous faire peur, mais pour solliciter notre créativité à voir autrement. Elle crée la communauté à partir d’un collectif coloré où la différence de l’un sert la diversité du tout. Son théâtre s’inscrit dans une filiation avec Robert Combas: Christiane Véricel parle par l’image pour nous donner accès à l’Autre. Elle aurait probablement réuni les soeurs de Montélimar autour du petit Mohamed qu’elle aurait habillé d’une jupe pour qu’il danse sa faim d’amour…

Je dors un tout petit peu mieux.

Samedi 24 mars. Je suis de retour à Marseille pour la Biennale des Écritures du Réel. Deux documentaires sont projetés ainsi qu’une performance. Le tout m’immerge dans les quartiers nord de Marseille. Le film d’Anne Alix («Omégaville») interroge la mémoire: quelle est l’histoire de ces enfants d’immigrés ? Quelles valeurs les réunissent ? Comment se joue le racisme au quotidien entre communautés ? Elle écoute, sa voix se fait douce, mais je ressens son doute. Pourquoi filmer avec une telle distance pour observer le «zoo» ? Anne Alix s’interroge sur le statut de l’artiste au sein de ces quartiers. Suffit-il de poser sa caméra, aussi belle soit-elle ? Ces trente-cinq minutes me relient à mes compatriotes. C’est déjà beaucoup. Quelle suite à ce documentaire (nous n’avons vu qu’une première partie) après les tueries de Toulouse et de Montauban ?

Till Roeskens est allemand. C’est un conteur. Il s’est immergé lui aussi dans les quartiers nord de Marseille. À mesure qu’il raconte ses rencontres, craie à la main, il dessine sur la scène le plan du quartier. La première heure est totalement haletante : de son agora, son théâtre fait cité. Les dialogues, souvent percutants, peignent une France isolée, mais solidaire. Profondément solidaire. Mais Till Roeskens semble se perdre : son plan au sol ne fait plus territoire. Les anecdotes se multiplient et je ne ressens plus ce qui relie les acteurs. C’est un enseignement de taille : comment transcender un réel qui ne se laisse pas conter facilement ? Quelle écriture pour dépasser les faits et nous relier ?

Je quitte la Cité, épuisé par une folle semaine. Les artistes ont été au rendez-vous, là où les politiques ont navigué à vue dans un contexte médiatique oppressant.

Le philosophe Bernard Stiegler évoquait lors d’une conférence dans le cadre de la Biennale, le processus d’individuation, qui fait de chacun de nous des êtres incomparables. Cette semaine, grâce aux artistes, je me suis individué psychiquement pour participer à l’individuation collective. Parce que nous n’avons pas accès à notre altérité, le théâtre, la peinture, le cinéma nous donnent ce que nous ne voyons pas, pour transformer nos pulsions en désir. Celui notamment de vous écrire pour témoigner de mon réel de spectateur bouleversé.

Pascal Bély, Le Tadorne.

«Visites» de John Fosse par Fréderic Garbe au Théâtre Liberté de Toulon du 13 au 17 mars 2012.

«Robert Combas» au Musée d’Art Contemporain de Lyon jusqu’au 15 juillet 2012.

«La morale du ventre» de Christiane Véricel au Théâtre de l’Élysée à Lyon les 23 et 24 mars 2012.

«Omégaville» d’Anne Alix et « Plan de situation#7 Consolat-Mirabeau » de Till Roeskens à la Cité le 24 mars 2012, dans le cadre de la première Biennale des Ecritures du Réel.