Première partie : Je suis Afropéen.

« Invasion ! ». C’est ainsi que le Théâtre National de La Criée de Marseille nomme le concept qui vise à inviter un seul artiste pendant plus d’une semaine. Premier décalage avec mes intentions : je vais au théâtre pour m’évader…La metteuse en scène Éva Doumbia a préféré transformer son invasion en Traversée. Les mots ont leur importance… Cela fait longtemps que je m’intéresse au travail d’Éva Doumbia. Notre dernière rencontre date du festival d’Avignon en 2013 où son spectacle « Afropéenne » à partir des textes de Léonara Miano m’avait enchanté. Son ode à la République vue par des femmes revendiquant leur africanité était un pur moment de rassemblement, d’union. Trois années plus tard, je suis serein à l’idée de la retrouver pour trois créations. J’ai assisté aux deux premières puis quitté La Criée avant la troisième.

J’arrive à 19h, satisfait qu’une institution culturelle s’ouvre enfin aux écrivains des outre-mer et du continent africain, à un théâtre écrit, joué et mis en scène par des femmes. Le premier spectacle, « La vie sans fards (précédé de) Ségou » d’après Maryse Condé, est plutôt décevant. Le 7 avril 2015, Éva Doumbia regrettait dans Télérama que « le phrasé qu’on enseigne aux comédiens les sépare des quartiers populaires » : ce soir, je m’étonne du phrasé académique d’Édith Mérieau qui m’éloigne de l’écriture de Maryse Condé. Je ne suis pas issu des quartiers populaires, mais du monde ouvrier, et je reste à quai. Sans transition, la pièce bifurque pour nous raconter la vie de Maryse Condé. À l’opposé de la première partie, tout est limpide. Trop peut-être. La linéarité de la mise en scène me déconcerte, m’ennuie, trop sage, décalée au regard du parcours complexe de Maryse Condé. L’émission d’Apostrophes où elle fut invitée en 1984 sert de lien entre les deux parties. Bernard Pivot est à plusieurs reprises ridiculisé comme si son ignorance du parcours littéraire de Maryse Condé symbolisait les relents colonialistes d’un blanc qui peine à se projeter dans un art venu « d’ailleurs ». Mais ce soir, c’est à Éva Doumbia que revient la tâche de succéder à Bernard Pivot ! Pour l’instant, le théâtre Afropéen qu’elle revendique ne révolutionne pas les esthétiques conformistes du théâtre français…

Après une heure de pause, « Insulaires ou Seul l’impossible pourra m’apaiser » d’après Jamaïca Kincaid et Fabienne Kanor commence. Ici aussi, il y a deux parties. La première est un texte de Fabienne Kanor interprêté par Atsama Lafosse. Je décroche également. Le jeu est ampoulé, lourd, académique et peine à révéler la puissance supposée du texte de Fabienne Kanor. Je ne m’attends pas du tout à ce qui va suivre. Sans transition, l’actrice Maïmouna Coulibaly revêtue d’une tenue de carnaval rejoint Atsama Lafosse déguisée en touriste débarquant à Anitgua. Le contraste entre le désir du touriste de s’évader et l’invasion vécue par les indigènes est au cœur de l’écriture de Jamïca Kincaid. Sauf que très rapidement, je ressens un profond malaise. Maïmouna Coulibaly bute sur les mots, le ton devient agressif. Je suis colporté, sans transition, d’un jeu théâtral académique à une prise de pouvoir de la scène. Manifestement, la comédienne ne sait plus son texte. Improvise. M’insulte. Les phrases ne sont plus inscrites dans une littérature, mais bifurquent vers des effets de tribune. Des spectateurs lâchent des applaudissements tandis que d’autres, comme moi, sont consternés. J’ai envie de me lever, de stopper la pièce, pour revendiquer le respect. Mais je n’ose pas. J’aurais dû.

Les écueils de l’histoire (à savoir le lourd passé colonial de l’Europe et notamment de la France) s’essentialisent et me voilà englobé dans un tout où le blanc est coupable pour le restant de ses jours. Là où le théâtre afropéen d’Éva Doumbia revendique légitimement une visibilité, le propos de celui-ci se métamorphose en une équation linéaire : blanc = raciste. Ce passage sans transition de l’écueil à l’essence, de la faute à l’essentialisation, est un processus barbare, fasciste. Les mécanismes du pouvoir qui ont conduit aux graves errements de la colonisation se répètent ce soir, toute chose étant égale par ailleurs, sur une scène de théâtre : seule la couleur de peau change. À l’issue de la représentation, je quitte La Criée, totalement dépité.

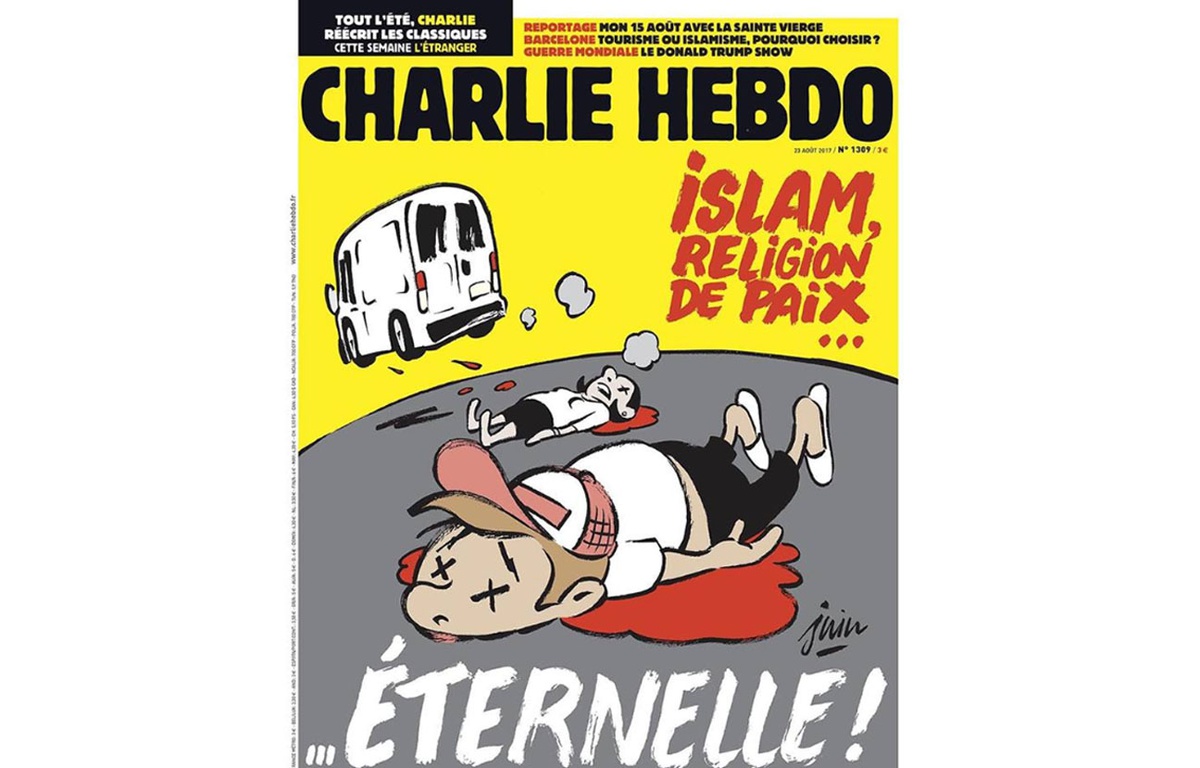

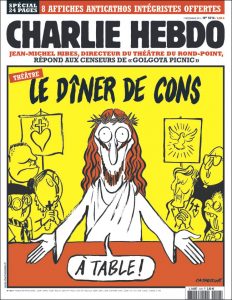

Je cherche donc à comprendre. Comment un théâtre qui revendique sa place dans la République des idées et des arts, a-t-il pu tomber dans un tel obscurantisme? Avec d’autres artistes, Éva Doumbia revendique de « décoloniser les arts ». Elle a le soutien d’institutions culturelles prestigieuses (Le Centre Dramatique National de Haute Normandie dirigé par David Bobée qui nous avait déjà interpellé l’été dernier sur sa conception de la décolonisation, le Théâtre National de Chaillot à Paris, et bien d’autres). Mais comment décoloniser avec le même paradigme que celui qui a produit la colonisation, à savoir cette façon d’essentialiser à partir de la vision d’une partie (fût-elle dominante) alors que décoloniser suppose probablement de s’appuyer sur des lectures complexes pour que le tout soit plus que la somme des parties? Et si Éva Doumbia faisait confiance à une République laïque qu’il faut accompagner à se renouveller, plutôt qu’à une vision de notre société qui ne serait qu’une somme de communautés, chacune revendiquant sa légitimité sur le tout ? J’ai également été troublé par la manière dont Éva Doumbia évite les transitions entre les deux parties de ces pièces. Elle devrait pourtant les travailler. Car comme l’écrit Marie Darrieussecq dans le Charlie Hebdo du 30 mars 2016, « Avec l’absence de transition, la logique d’un raisonnement est éludée au profit du montage. On passe d’une idée à l’autre sans justifier leur contact, et on les fait se contaminer, on mime ainsi une logique…Ça élude la complexité de la pensée et du monde ».

J’espère qu’Éva Doumbia retrouvera l’art de la transition, celui qui avait fait mouche dans «Afropéennes» : la transition entre elles et nous, entre elles et la République, entre elles et un théâtre de l’universel.

Pascal Bély – Le Tadorne

Deuxième partie: Je suis Pippo Delbono

Depuis les attentats qui ont frappé à deux reprises la ville de Paris en 2015, il m’est difficile de retourner voir des spectacles vivants. Je me souviens que les jours qui suivirent les attaques de novembre, Roméo Castellucci présentait dans le cadre du Festival d’Automne, une performance fondée sur l’imitation de scènes d’urgence, “Le Metope del Partenone“. J’avais renoncé à m’y rendre. Lorsqu’une déflagration survient au coeur de l’existence, l’artifice devient insupportable. L’évènement exige au contraire un rapport interne fin et subtil entre la démarche artistique et le ressenti des spectateurs, afin de tisser des liens invisibles avec ce qui structure encore une humanité partagée.

À l’annonce de la venue de Pippo Delbono aux Bouffes du Nord pour un cycle de lectures musicales, je pense immédiatement aux chroniques que tient Philippe Lançon dans Charlie Hebdo; et notamment à cette phrase rédigée dans le numéro de cette semaine : « L’intelligence et la beauté font le vide – et le plein – dont nous avons besoin ».

Parmi les multiples commentaires qui nous assaillent au quotidien – les explications sociologiques, politiques, identitaires, économiques – subsiste toujours un point aveugle. Celui qui touche précisément à l’expérience esthétique. Cet enjeu a disparu des scènes, qu’elles soient politiques, médiatiques…et culturelles. Au lieu d’esthétiser l’angoissante équation du temps présent, on politise de façon binaire le spectacle vivant qui, dès lors, ne devient que la re-présentation de représentations politiques et médiatiques. L’écueil est alors de rejouer de façon travestie les revendications identitaires qu’on trouve déjà partout ailleurs…

Or Pippo Delbono, tout comme Philippe Lançon, avance en poète pour penser le temps présent, et créer ainsi une communauté de sensible. Pour l’occasion, il transforme la lecture du texte de B.M. Koltès, “La Nuit juste avant les forêts”, en un tissu complexe de résonances individuelles et collectives. Pippo se reconnaît en Koltès, poète français homosexuel, mort du sida, militant de la cause communiste, dont la relation à la mère semble cruciale. Je reconnais pour ma part dans la salle, l’artiste d’art contemporian Sophie Calle, et me remémore à cette occasion sa rencontre avec Pippo dans l’église des Célestins lors d’un précédent Festival d’Avignon, à l’occasion de son exposition sur sa mère à elle, Rachel, Monique. Pippo s’identifie également aux migrants évoqués par le fils de Koltès, qui arrivent par la mer en Europe et posent, de fait, la question de l’accueil, du don, et de l’identité. Structuré en trois temps, le spectacle intercale le texte de Koltès d’abord dans une lettre de son fils François à Pippo; ensuite d’un courrier de Koltès à sa mère.

Se noue ainsi de façon très subtile un rapport à la filiation et à la reconnaissance : l’incompréhension de la mère de la Koltès face au travail de son fils faisant écho à celle ressentie par la mère de Pippo. Comment ne pas voir jouer les signifiants : la mère méditerranéenne, symbole de cette Europe recroquevillée sur SES enfants qu’elle ne comprend même pas, et qui dès lors engloutit tous les autres ?

Accompagné d’un ami guitariste, Pippo Delbono donne voix et corps à l’échappée belle poétique de Koltès. Très rapidement, je décroche de la traduction projetée sur les murs sang des Bouffes du Nord, et me laisse emporter par le rythme de la voix, du souffle, des cris; par les mouvements et gestes, le regard de clown triste, l’agressivité mal contenue et la bonté perceptible.

On pleure beaucoup lorsqu’on assiste aux spectacles de Pippo Delbono et le plus souvent, sans savoir pourquoi. Ces larmes ne sont pas nécessairement synonymes de tristesse, de passion négative. Ce sont surtout l’expression d’une émotion intense, de celles qui accompagnent la rencontre intime avec un point de vérité personnelle, d’authenticité et de justesse. On pleure de joie à la redécouverte de ce qui devrait constituer l’essence des relations humaines; et de tristesse que ce ne soit pas plus souvent le cas. Qu’il faille l’expérience esthétique pour jouer ce rôle de révélateur.

“La Nuit juste avant les forêts” est un chant rimbaldien, un appel à la marginalité créatrice, assumée. Nulle assignation identitaire au « je », au « nous », au « tu ». C’est un espace ouvert au champ des possibles. L’ «absence de transition» dénoncée par Marie Darrieussecq dans le Charlie Hebdo du 30 mars 2016 ne conduit pas nécessairement à la barbarie. Si elle est pensée, elle peut également, écrit-elle : « être poétique et gorgée de significations».

La signification principale est de nous instituer comme corps commun, tissu d’émotions et de perceptions. La marginalité de ce fait n’a plus ni couleur ni culture, ni identité ni croyance, c’est avant tout une affaire de rapport au monde. De rapport aux normes, aux relations de pouvoir, de domination, de domestication.

De capacité à se reconnaître dans un cri.

Synonyme de liberté.

Sylvain Saint-Pierre- Tadorne