Ce mercredi 20 décembre, le Pavillon Noir d'Aix en Provence accueille deux créations des Ballets Preljocaj : « Empty Moves (part I) » et « Noces ». Je me sens prêt pour cette soirée tant attendue : je n'ai jamais eu l'occasion de voir ces ?uvres en tournée en France. Toutefois, rien ne se passe agréablement dès que j'entre dans cet illustre bâtiment ! Prévu à 20h30, « Empty moves » débute à 21h15. Au préalable, nous avons droit à un discours humanitaire à la sauce culturelle de l'artiste plasticien Jean-Michel Bruyère, accompagné d'Angelin Preljocaj, qui prend son temps pour nous expliquer les missions de la Maison ? clinique ? école, « Man ? Keneen ? Ki ». Des photos d'enfants abandonnés dans les rues de Dakar sont projetées. Les recettes ou bénéfices de la soirée (on ne sait plus) sont reversés à cette association. À mesure que l'exposé confus de Bruyère avance, deux niveaux se mélangent : le projet humanitaire et l'?uvre culturelle. Qui finance qui ? Pour avoir vu l'exposition de Bruyère lors du Festival d'Avignon en 2005, je me pose légitimement la question sur ses intentions. On apprend que la banque BNP ? PARIBAS est sur le coup, mais pas un mot sur la société TOTAL, pourtant présente au Sénégal et qui entretient la misère de ces enfants. Je m'éloigne de la danse, mais le Pavillon Noir a décidé de nous imposer cette confusion, sans distance, avec complaisance et qui entretient le regard misérabiliste français à l'égard de l'Afrique.

« Empty moves (part I) » commence. Je suis un peu tendu, mais pas pour longtemps : cette chorégraphie de vingt-huit minutes atteint le sublime. C'est sans aucun doute la plus belle ?uvre d'Angelin Preljocaj. Quatre danseurs s'articulent au rythme des paroles et phonèmes lus par John Cage au Teatro Lirico de Milan enregistrés en décembre 2007. Le contexte chaotique de son intervention (on entend le public italien manifester tout à la fois sa colère et sa joie) est traduit à partir des mouvements du quatuor. On frôle la pureté tant cela devient indescriptible. Je me sens touché physiquement : mon corps tremble comme si la proximité du sublime reliait à toute allure tous mes organes vitaux. Le chaos prend sens sous nos yeux : loin d'être réduit au désordre, Angelin Preljocaj réussit la prouesse de chorégraphier l'intention artistique de John Cage. L'art se danse et c'est majestueux : tout est articulé avec délicatesse, légèreté, créativité. Ils sourient parfois, se perdent, se retrouvent pour nous aider à approcher ce sublime que nous cherchons souvent sans jamais l'atteindre. « Empty Moves » est un chef-d'?uvre. Je vibre encore.

« Empty moves (part I) » commence. Je suis un peu tendu, mais pas pour longtemps : cette chorégraphie de vingt-huit minutes atteint le sublime. C'est sans aucun doute la plus belle ?uvre d'Angelin Preljocaj. Quatre danseurs s'articulent au rythme des paroles et phonèmes lus par John Cage au Teatro Lirico de Milan enregistrés en décembre 2007. Le contexte chaotique de son intervention (on entend le public italien manifester tout à la fois sa colère et sa joie) est traduit à partir des mouvements du quatuor. On frôle la pureté tant cela devient indescriptible. Je me sens touché physiquement : mon corps tremble comme si la proximité du sublime reliait à toute allure tous mes organes vitaux. Le chaos prend sens sous nos yeux : loin d'être réduit au désordre, Angelin Preljocaj réussit la prouesse de chorégraphier l'intention artistique de John Cage. L'art se danse et c'est majestueux : tout est articulé avec délicatesse, légèreté, créativité. Ils sourient parfois, se perdent, se retrouvent pour nous aider à approcher ce sublime que nous cherchons souvent sans jamais l'atteindre. « Empty Moves » est un chef-d'?uvre. Je vibre encore.

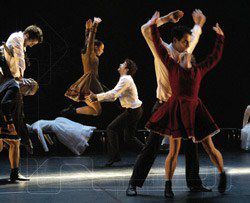

L'entracte de quinze minutes n'y fait rien. Je me sens sonné par ce que je viens de voir. Il devient alors difficile d'écrire sur « Noces », la deuxième proposition indigeste d'Angelin Preljocaj, créée en 1989. Dix danseurs sont à la fête sur la musique envahissante d'Igor Stravinski. Nous sommes dans les Balkans : tout est joyeux, en apparence. Pourtant, le mariage évoque cet acte tragique qui fait de la mariée (symbolisée par des poupées) une monnaie d'échange. Mais pourquoi tout ce vacarme ? Pourquoi cette chorégraphie approximative réduite la plupart du temps à du mime ? Le sens est noyé dans ces gesticulations caricaturales qui enferment les danseurs dans des rôles réducteurs. Où est la danse ? Pourquoi cette pièce est-elle accolée à « Empty Moves »? Que peuvent vouloir dire les applaudissements enflammés pour cette ?uvre qui sent la naphtaline et leur réserve pour le moins surprenante à la fin d' « Empty Moves »? Mais quel est donc ce nouveau public, qu'il me semble n'avoir jamais rencontré, même au temps du feu Festival « Danse à Aix » ? Je n'attends plus la fin de ces applaudissements. Seul dans l'allée, je pense aux enfants de Dakar, aux femmes mariées soumises, et à ce quatuor sublime. Le marketing humanitaire et culturel a encore frappé. Le public de danse est-il lui aussi une monnaie d'échange. À la recherche d'une cohérence, je ne ressens que du désordre.

L'entracte de quinze minutes n'y fait rien. Je me sens sonné par ce que je viens de voir. Il devient alors difficile d'écrire sur « Noces », la deuxième proposition indigeste d'Angelin Preljocaj, créée en 1989. Dix danseurs sont à la fête sur la musique envahissante d'Igor Stravinski. Nous sommes dans les Balkans : tout est joyeux, en apparence. Pourtant, le mariage évoque cet acte tragique qui fait de la mariée (symbolisée par des poupées) une monnaie d'échange. Mais pourquoi tout ce vacarme ? Pourquoi cette chorégraphie approximative réduite la plupart du temps à du mime ? Le sens est noyé dans ces gesticulations caricaturales qui enferment les danseurs dans des rôles réducteurs. Où est la danse ? Pourquoi cette pièce est-elle accolée à « Empty Moves »? Que peuvent vouloir dire les applaudissements enflammés pour cette ?uvre qui sent la naphtaline et leur réserve pour le moins surprenante à la fin d' « Empty Moves »? Mais quel est donc ce nouveau public, qu'il me semble n'avoir jamais rencontré, même au temps du feu Festival « Danse à Aix » ? Je n'attends plus la fin de ces applaudissements. Seul dans l'allée, je pense aux enfants de Dakar, aux femmes mariées soumises, et à ce quatuor sublime. Le marketing humanitaire et culturel a encore frappé. Le public de danse est-il lui aussi une monnaie d'échange. À la recherche d'une cohérence, je ne ressens que du désordre.

À mesure que je marche, j'entends la voix de John Cage. Le quatuor m'ouvre la voie.

La danse me répare. Elle crée du sens, du lien. Elle me donne la force de regarder le monde à partir du mouvement et de la relation. Ce désir de danse me conduit à 19h30 au Pavillon Noir d’Aix en Provence pour assister à la chorégraphie de Richard Siegal. Pendant trente minutes, « First Draft / Opus 8 » va m’envelopper, me protéger et me suspendre. Et pourtant, je suis contraint de voir le spectacle debout, au fond du studio, car la désinvolture du Centre Chorégraphique fait asseoir les spectateurs sur des « malabars » en mousse. En l’absence de gradins, je ne vois rien. Un dispositif bifrontal aurait été adapté, mais le personnel guindé et toujours agité se soucie-t-il du public ?

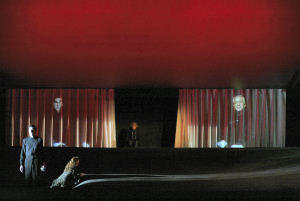

La danse me répare. Elle crée du sens, du lien. Elle me donne la force de regarder le monde à partir du mouvement et de la relation. Ce désir de danse me conduit à 19h30 au Pavillon Noir d’Aix en Provence pour assister à la chorégraphie de Richard Siegal. Pendant trente minutes, « First Draft / Opus 8 » va m’envelopper, me protéger et me suspendre. Et pourtant, je suis contraint de voir le spectacle debout, au fond du studio, car la désinvolture du Centre Chorégraphique fait asseoir les spectateurs sur des « malabars » en mousse. En l’absence de gradins, je ne vois rien. Un dispositif bifrontal aurait été adapté, mais le personnel guindé et toujours agité se soucie-t-il du public ? J'aime quand le théâtre nous positionne autrement qu'en spectateurs passifs et qu'il bouscule notre rôle et notre regard. En attendant d'entrer dans la grande salle du Théâtre des Salins de Martigues pour « Long Life » d'Alvis Hermanis, j'ai la douce sensation que nous allons vivre un moment particulier. En effet, pour accéder à nos places, nous devons passer sur la scène et avancer dans le décor. Nous sommes dans le couloir d'un immeuble où traînent des objets d'une époque révolue, où des affiches nostalgiques décorent des murs délavés. Je marche à pas feutrés et l'odeur d'enfermement pose le contexte d'un pays de l'Est (La Letonie) sous la tutelle de son puissant voisin russe. À la fin du parcours, sur la gauche, apparaît la salle. Je m'installe au premier rang, sur la droite. Face à moi, trois appartements qui ne sont séparés d'aucune cloison. Au spectateur d'éviter d'en mettre !

J'aime quand le théâtre nous positionne autrement qu'en spectateurs passifs et qu'il bouscule notre rôle et notre regard. En attendant d'entrer dans la grande salle du Théâtre des Salins de Martigues pour « Long Life » d'Alvis Hermanis, j'ai la douce sensation que nous allons vivre un moment particulier. En effet, pour accéder à nos places, nous devons passer sur la scène et avancer dans le décor. Nous sommes dans le couloir d'un immeuble où traînent des objets d'une époque révolue, où des affiches nostalgiques décorent des murs délavés. Je marche à pas feutrés et l'odeur d'enfermement pose le contexte d'un pays de l'Est (La Letonie) sous la tutelle de son puissant voisin russe. À la fin du parcours, sur la gauche, apparaît la salle. Je m'installe au premier rang, sur la droite. Face à moi, trois appartements qui ne sont séparés d'aucune cloison. Au spectateur d'éviter d'en mettre ! Pendant une heure trente, ces vieux nous font rire avec leurs obsessions, leurs maladresses, leur tendresse maladroite. Ils n'ont pas d'argent, mais leur créativité est leur richesse. Comment ne pas être époustouflé quand ils créent de la musique électronique avec presque rien ? Comment ne pas être subjugué de les voir créer des bougeoirs avec du plâtre et des préservatifs ? Nous rions, mais le malaise est palpable dans la salle : assistons-nous à un « loft story » théâtral ? Qui regardons-nous ? À mesure que les scènes se succèdent, je ne peux m'empêcher de me voir changer de regard sur eux : de l'indifférence, à la moquerie, à la compassion, à l'admiration face à la force vitale qu'ils dégagent. La mise en scène m'accompagne dans ce changement : du voyeur au moqueur, de l'étonné à la colère quand arrive les images de la guerre en Irak sur leur chaîne de télévision. Et oui, nous sommes en 2006, dans un pays européen. Nous apprendrons que les retraites de ces vieux ont servi à financer l'entrée de la Lettonie dans l'Union. Alvis Hermanis nous positionne au centre, avec ces vieux, comme s'il opérait un lien de filiation. C'est ainsi que «

Pendant une heure trente, ces vieux nous font rire avec leurs obsessions, leurs maladresses, leur tendresse maladroite. Ils n'ont pas d'argent, mais leur créativité est leur richesse. Comment ne pas être époustouflé quand ils créent de la musique électronique avec presque rien ? Comment ne pas être subjugué de les voir créer des bougeoirs avec du plâtre et des préservatifs ? Nous rions, mais le malaise est palpable dans la salle : assistons-nous à un « loft story » théâtral ? Qui regardons-nous ? À mesure que les scènes se succèdent, je ne peux m'empêcher de me voir changer de regard sur eux : de l'indifférence, à la moquerie, à la compassion, à l'admiration face à la force vitale qu'ils dégagent. La mise en scène m'accompagne dans ce changement : du voyeur au moqueur, de l'étonné à la colère quand arrive les images de la guerre en Irak sur leur chaîne de télévision. Et oui, nous sommes en 2006, dans un pays européen. Nous apprendrons que les retraites de ces vieux ont servi à financer l'entrée de la Lettonie dans l'Union. Alvis Hermanis nous positionne au centre, avec ces vieux, comme s'il opérait un lien de filiation. C'est ainsi que «  Tout commence par « Entrelacs ». Ils sont quatre danseurs et un accordéoniste. Mes jambes sont lourdes après une semaine de travail épuisante. Je doute de pouvoir tenir. Les premiers instants m'emportent et je sens qu'ils ne pourront rien y faire. Je fais un rêve éveillé. Entre conscience et apesanteur, je ne sais plus où je suis. L'accordéoniste tourne autour d'eux, eux vers lui. C'est enivrant de les voir s'articuler, se fragiliser, danser avec leur bras, oser bouger leurs doigts comme s'ils faisaient des pointes. De quatre, elles ne sont plus que deux à former des figures géométriques que la danse va arrondir. Elles sont remplacées par les deux hommes : à ce moment, l'émotion me gagne. Le danseur s'approche de l'accordéoniste pour l'enlacer : il est son instrument. Les corps deviennent les notes que la musique de leurs liens met en mouvement. Sublime.

Tout commence par « Entrelacs ». Ils sont quatre danseurs et un accordéoniste. Mes jambes sont lourdes après une semaine de travail épuisante. Je doute de pouvoir tenir. Les premiers instants m'emportent et je sens qu'ils ne pourront rien y faire. Je fais un rêve éveillé. Entre conscience et apesanteur, je ne sais plus où je suis. L'accordéoniste tourne autour d'eux, eux vers lui. C'est enivrant de les voir s'articuler, se fragiliser, danser avec leur bras, oser bouger leurs doigts comme s'ils faisaient des pointes. De quatre, elles ne sont plus que deux à former des figures géométriques que la danse va arrondir. Elles sont remplacées par les deux hommes : à ce moment, l'émotion me gagne. Le danseur s'approche de l'accordéoniste pour l'enlacer : il est son instrument. Les corps deviennent les notes que la musique de leurs liens met en mouvement. Sublime. L'entracte me permet d'apprécier le Théâtre d'Arles : c'est un havre de paix. Même le violent vent du sud de l'extérieur y trouve refuge en jouant une mélodie enveloppante qui accueille Hélà Fattoumi pour son solo, «

L'entracte me permet d'apprécier le Théâtre d'Arles : c'est un havre de paix. Même le violent vent du sud de l'extérieur y trouve refuge en jouant une mélodie enveloppante qui accueille Hélà Fattoumi pour son solo, «

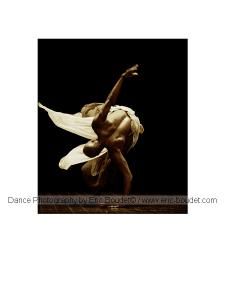

Eric Boudet chorégraphie la photo de danse. Au fil de ses prises de vues, cette affirmation ne se dément pas : l'exposition « Danseurs noirs contemporains » impulse un regard circulaire entre le sens et nos sens. Loin de se centrer sur une partie, il nous aide à percevoir le tout au gré de nos résonances, de notre mémoire de spectateur, de notre sentiment d'appartenance à « la terre patrie ». Plutôt que de cliver les couleurs, Éric Boudet les différencie pour mieux les relier. C'est un photographe de l'alliage. Avec lui, le blanc et le noir n'ont plus la même fonction : l'un recentre dans le cadre tel un aimant tandis que l'autre donne la force de l'envol.

Eric Boudet chorégraphie la photo de danse. Au fil de ses prises de vues, cette affirmation ne se dément pas : l'exposition « Danseurs noirs contemporains » impulse un regard circulaire entre le sens et nos sens. Loin de se centrer sur une partie, il nous aide à percevoir le tout au gré de nos résonances, de notre mémoire de spectateur, de notre sentiment d'appartenance à « la terre patrie ». Plutôt que de cliver les couleurs, Éric Boudet les différencie pour mieux les relier. C'est un photographe de l'alliage. Avec lui, le blanc et le noir n'ont plus la même fonction : l'un recentre dans le cadre tel un aimant tandis que l'autre donne la force de l'envol. Aller voir Swan Lake chorégraphié par Matthew Bourne ? Avec un cygne dansé par une dizaine d’hommes ? La proposition était engageante.

Aller voir Swan Lake chorégraphié par Matthew Bourne ? Avec un cygne dansé par une dizaine d’hommes ? La proposition était engageante.